※株式会社法研からの情報提供により掲載しております。

以下の掲載については、本事業において内容を保証しているものではありません。

以下の掲載については、本事業において内容を保証しているものではありません。

胃の壁は、内側から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜層の4層に大きく分かれています。胃がんの多くは粘膜にでき、次第に深く進み、その過程で胃の周囲のリンパ節や遠くの臓器に転移することがあります。がんが粘膜または粘膜下層の一部にとどまっている場合を「早期がん」、筋層より先に広がっている場合を「進行がん」といいます。

治療法は進行度によって決まります。一般に、がんが粘膜にとどまっている場合は内視鏡治療、がんが粘膜下層にとどまっている場合は外科手術で胃を切除します。がんがそれより深いところに到達している場合は、手術または化学療法(抗がん剤治療)、あるいはその2つを併用します。日本の胃がん治療の技術は世界のトップレベルで、早期なら完治がのぞめ、術後の生存率も向上しています。

治療法は進行度によって決まります。一般に、がんが粘膜にとどまっている場合は内視鏡治療、がんが粘膜下層にとどまっている場合は外科手術で胃を切除します。がんがそれより深いところに到達している場合は、手術または化学療法(抗がん剤治療)、あるいはその2つを併用します。日本の胃がん治療の技術は世界のトップレベルで、早期なら完治がのぞめ、術後の生存率も向上しています。

▲進行度による胃がんの治療法

早期なら内視鏡による治療が可能

● おなかを切らない胃がん治療

内視鏡を挿入し、がんを切除する治療方法です。おなかを切らないのでからだの負担が少なく、入院は1週間から10日ですみますし、胃がそのまま残るので、術後もそれまでと同じ生活ができるメリットがあります。ただし、この治療が受けられるのは、がんが粘膜層にとどまっていて、リンパ節転移がない場合に限られます。

内視鏡を挿入し、がんを切除する治療方法です。おなかを切らないのでからだの負担が少なく、入院は1週間から10日ですみますし、胃がそのまま残るので、術後もそれまでと同じ生活ができるメリットがあります。ただし、この治療が受けられるのは、がんが粘膜層にとどまっていて、リンパ節転移がない場合に限られます。

● 内視鏡での治療法

内視鏡での治療方法は、次の2通りあります。

内視鏡での治療方法は、次の2通りあります。

・内視鏡的粘膜切除術(EMR)

病変部分の粘膜の下に生理食塩水を注入して病変を浮かせ、浮き上がった粘膜にスネアというワイヤを引っかけて焼き切ります。

病変部分の粘膜の下に生理食塩水を注入して病変を浮かせ、浮き上がった粘膜にスネアというワイヤを引っかけて焼き切ります。

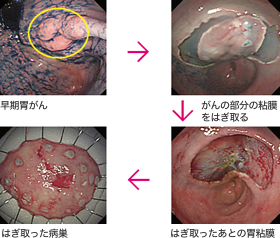

・内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

切除範囲を決めて病変の周囲に印をつけ、粘膜下層に特殊な薬などを注入して粘膜を盛り上げ、特殊な電気メスで粘膜をはぎ取ります(上写真)。EMRは2cmまでのがんが対象ですが、ESDはそれ以上の大きさでも潰瘍を伴っていても切除することができます。

切除範囲を決めて病変の周囲に印をつけ、粘膜下層に特殊な薬などを注入して粘膜を盛り上げ、特殊な電気メスで粘膜をはぎ取ります(上写真)。EMRは2cmまでのがんが対象ですが、ESDはそれ以上の大きさでも潰瘍を伴っていても切除することができます。

▲早期胃がんのESDのようす(写真提供:杏林大学第三内科)

手術では切除範囲を小さくする方向

● 手術の主流は「定型手術」

標準的な切除範囲の定型手術は主に2つの方法があります。日本人に多い胃の出口(幽門)近くにできたがんには、幽門側の胃を3分の2ほど切除する「幽門側胃切除術」(図1)が、がんが胃の入口(噴門)近くや胃全体にできている場合は、胃を全部取る「胃全摘術」が行われます。どちらも転移の可能性がある、周りのリンパ節も切除します。

● 「縮小手術」で胃の機能を残す

しかし近年、手術療法は切除範囲を小さくする縮小手術によって可能な限り臓器の機能を残し、術後の生活の質の低下を抑える方向に進んでいます。縮小手術には、胃の内容物が一気に十二指腸に流れ込まないよう幽門部の一部を残す「幽門保存胃切除術」(図2)や、切除するリンパ節を一部残すなどの方法があります。

また、一部の施設では、定型手術や縮小手術を、傷が小さく、回復が早い腹腔鏡下で行っています。

また、一部の施設では、定型手術や縮小手術を、傷が小さく、回復が早い腹腔鏡下で行っています。

術後の抗がん剤治療で生存率が向上

● 生存率を向上させた「S-1」

最近、胃がんによく効く抗がん剤がいろいろ開発されています。

なかでも、手術後の再発予防を目的とした術後補助化学療法に用いられる「S-1」という抗がん剤が注目されています。S-1は内服薬で、副作用も少ないので通院で治療できます。この薬を4週間つづけて服用し、2週間休んで、また4週間服用するサイクルを1年間くり返すと、手術だけでは約70%だった3年後の生存率が約80%に向上することが臨床試験でわかりました(図3)。

なかでも、手術後の再発予防を目的とした術後補助化学療法に用いられる「S-1」という抗がん剤が注目されています。S-1は内服薬で、副作用も少ないので通院で治療できます。この薬を4週間つづけて服用し、2週間休んで、また4週間服用するサイクルを1年間くり返すと、手術だけでは約70%だった3年後の生存率が約80%に向上することが臨床試験でわかりました(図3)。

● 進行・再発した場合

そのほか抗がん剤は、進行がんや再発がんの治療として使われる場合があり、S-1と点滴薬のシスプラチンを併用する方法が基本です(図4)。シスプラチンは吐き気などの副作用が強く、点滴の前日から翌日まで3日間の入院が必要になります。効果が乏しいときは、シスプラチンを別の抗がん剤に替えて再度行います。

情報提供元:法研

本ページの掲載内容は、2011年時点の情報です。

本ページの掲載内容は、2011年時点の情報です。