パートナー企業・団体コンソノート

上司・人事・産業医の三位一体でがん治療と就労の両立を支援

アフラック生命保険株式会社

memo

アフラック生命保険株式会社は、「がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という想いのもと、1974年に日本で初めてがん保険を提供する保険会社として創業されました。2021年3月末現在での契約者数は約1,507万人、保有契約件数は約2,413万件にのぼります。

今回は、がん治療と就労の両立支援における多様な取り組みについて、人財戦略部の伊藤部長と、人財戦略部健康推進室の佐柳室長にお話を伺いました。

がん治療と就労支援に取り組まれている背景

--アフラック様にとってがん対策とは?

「がんで苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という想いから「生きるための保険」を提供する当社にとっては、社員に対するがん対策も大変重要だと考えています。特にがん治療と就労の両立支援は重要な活動と考えており、さらに他社にも共有・発信していくことで、当社の本質的な社会的存在価値の向上につながるよう取り組んでいます。

--どのような就労支援を行っていますか?

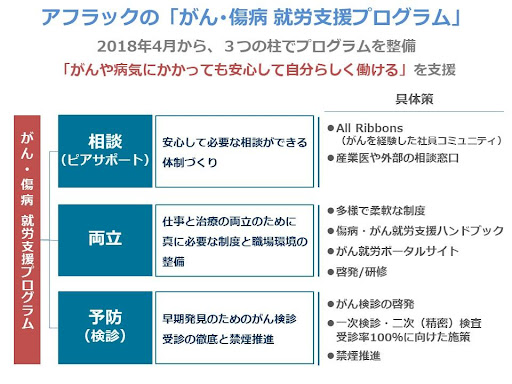

2018年に整備した「がん・傷病 就労支援プログラム」では、「相談」「両立」「予防」の3つの柱で様々な取り組みを行っています。

その中の主な取り組みの一つが、がんを経験した社員による社内コミュニティ「All Ribbons」です。2017年に、会社としてどのような制度があれば良いかと数名のがんを経験した社員に話を聞いたところ、返ってきた答えは「すでに制度は恵まれている。むしろ、今がんに罹患して悩んでいる仲間の役に立ちたい」というもので、目からうろこでした。そこで、トップダウンではなく、当事者たちの生の声を人事部(現:人財戦略部)が形にしていくことが重要なのだと気づき、がんを経験した社員による社内コミュニティ「All Ribbons」を立ち上げました。設立当初は13名もの応募があり、自身の経験をもとに会社に貢献したいという社員の強い想いを感じました。

もう一つは、両立を支える職場環境づくりの取り組みです。制度や仕組みを作る事はできても、しっかり運用されるかどうかは、職場の環境にかかっています。当社がこだわったのは、罹患した社員が、職場で相談しやすい環境をつくることです。社員から最初に相談を受けるのは、職場の上司である管理職です。そのため、どの職場においても管理職が適切に対応できるよう、情報提供が大切と考えました。さらに、当事者以外の周囲の社員も含め、会社の制度やコミュニケーションのあり方を全社員に知ってもらうために、「がん・傷病 就労支援ハンドブック」を社内イントラネットで公開しています。

その結果、副次効果として、当事者以外の社員にとっても「もしがんや病気になったとしても安心して働ける」という声が寄せられ、社員の安心感やエンゲージメントにもつながっています。

All Ribbonsの活動と管理職への研修について

--All Ribbonsは具体的にどういう活動をされているのでしょうか?

All Ribbonsのメンバーは22名(2022年3月現在)いますが、活動領域は大きく分けて、①ピアサポート(がん経験の仲間同士で支え合う)、②両立支援の制度・環境づくりへの協力、③当社の商品開発やサービス向上への協力です。

具体的には、以下の活動を行っています。

- メンバーによる体験談を匿名で社内イントラネットに掲載(職場への伝え方、両立で工夫したこと・苦労したことなど)

- メンバーへ匿名もしくは直接相談ができる相談窓口の設置

- メンバーの体験を社員に語る「All Ribbonsパネルディスカッション」や、双方向で気軽に語れる対話型イベント「All Ribbons Cafe」の開催

--管理職向けの必須研修はどのような内容ですか?

「職場の”がん治療と仕事の両立支援”講座」という名称で、部下のいる管理職全員に、ロールプレイング形式のケーススタディを中心とした研修を実施しています。

具体的には、上司役と部下役に分かれ、実際に罹患した社員と対話する設定でロールプレイングを実施します。その際、上司としてどのように言葉をかけるか、罹患した社員はどう感じるのか、という双方の気持ちをリアルに感じることができます。がんは個別性への対応が重要だと言われているため、正解というものはありませんが、こうしたケースを体験しておくことで、実際同じ状況に直面したとき、どのように対応するかという心構えを持つことができると考えています。

がんは長期に治療を行うことも多く、罹患した社員の気持ちは、時間とともに徐々に変化します。そこで、部下からがんに罹患したという報告・相談を受けるケース、治療後に復職の面談をするケース、復職して一定期間経過したが悩みを抱えているというケースといった、時間の経過をふまえた3つのケースを実施しています。これにより、罹患した社員の気持ちの変化や相手によって受け止め方が大きく異なることへの気づきが得られます。受講した管理職からは、「自身の思い込みで勝手に判断せず、相手としっかり対話することの重要性を感じた」という声が寄せられました。

そして、研修だけではなく、何かあったときに「上司を孤独にさせない」ためにも、産業医や人財戦略部がしっかりサポートしています。上司を起点に、産業医、人財戦略部が三位一体となって連携することが大切だと考えています。

他の取り組みや今後の展開について

--就労支援について、他に実施している施策はありますか?

治療と仕事を両立していくために、①治療に専念するための制度 ②働きながら治療を行うための制度を整備しています。

- ①治療に専念するための制度

1時間単位から取得できる有給休暇とストック休暇(積立年休)、1日単位で取得できる傷病欠勤、療養休職があります。2018年9月、がん治療のため、有給休暇がなくなった場合に無制限で取得できる「リボンズ休暇」(10日は有給、10日を超えた場合は無給。1時間単位の取得可)も新たに整備しました。この「リボンズ休暇」は、All Ribbonsメンバーからの「休みがなくなることで会社を辞めなくてはいけないということが一番不安だった」という声をもとに、「がん治療を理由に会社を辞めさせない」という会社の決意のもと、生まれたものです。これまでに5名の社員が利用しています。 - ②働きながら治療を行うための制度

在宅勤務やサテライトオフィス勤務、フレックスタイム制度、時間単位年休など、治療との両立ができるよう、場所と時間の制約をなくすための制度を整備しています。がんの治療の進化・変化に伴い、入院せず、通院でできる治療も一般的になっています。そのため、長期に休む制度だけではなく、柔軟な働き方ができることが仕事と治療の両立を後押しすることになります。また、こうした制度を、傷病や育児、介護などの要件がなくとも、誰でも使用できるようにしたことが制度の使いやすさにつながり、お互い様という職場環境づくりにもつながったように思います。さらに、コロナ禍においても、こうした制度が整備されていたことで、いち早くリモートワークへシフトできたという副次効果もありました。

--今後の展開について

これまで当社でがん傷病就労支援のプログラムを整備していく中で、一つ一つの事例に真剣に悩み、考えてきました。どのように就労と両立していくのかということを、産業医や罹患した社員本人、家族、上司が一緒に考えていく、そこで学んだことを次に生かしていく。こうしたことを積み重ねていくことが、みんなが安心して働ける環境を作り、がん患者本位のエンゲージメントの構築にもつながると思っています。

日本人の2人に1人が一生涯の中でがんになるといわれているように、がんは身近な病気で、誰にでも起こりうることです。がんになったからといって、それまでの自分が全部変わってしまうわけではありませんが、がん患者が主体的に自分らしく生きていくためには、家族や職場、病院をはじめ、関連企業や民間団体など、様々なステークホルダーが社会全体で支えあうことが必要だと思います。

当社も、がん保険の会社として、社内のがん就労支援の取り組みを進めていくとともに、「がん対策推進企業アクション」をはじめとした多くの企業様とも連携する機会を通じて、ともに就労支援の取り組みを進め、広く社会に伝えていくことで、当社のCSV経営の実現にもつなげていきたいと考えています。

--ありがとうございました。

| アフラック生命保険株式会社 概要 |

|