2025/02/28

令和6年度 第2回 コンソ40運営会議報告

◆令和6年度 第2回 コンソ40企業による運営会議を実施しました。

顧問よりご挨拶

■東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授

がん対策推進企業アクション 議長 中川 恵一 先生

まず初めに、厚生労働省の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。一方で、経産省の健康経営優良法人認定制度は経営者に強く響いているため、企業アクション議長として職域がん対策を推進するにあたり、この取組みとの連携は効果的だと以前から考えていました。

先日、同省のヘルスケア産業課の方々へ向けたオンラインセミナーを実施し、担当者のがんに関する理解が深まったことで今年度から健康経営評価指標に”がん対策”について詳しく盛り込まれることとなりました。このことは職域がん対策の文脈において非常に重要で

今後も引き続き、両省の積極的な連携を期待したいと考えています。

国のがん対策の現状について

■厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課長補佐 磯 高徳 様

がんとは様々な原因による遺伝子変異で細胞が増え続けた腫瘍のうち、周囲に染み込むように広がったり、血管を通して転移したりするものを”がん”と定めています。原因は生活習慣やウイルスによる細菌感染などが挙げられます。

がんに罹患される方が年間約95万人と言われ、男性は前立腺がん、女性では乳がんが罹患トップとなっています。がんによる死亡者は年間約39万人、4人にひとりががんで亡くなるという現状で、生涯で2人にひとりががんになり、治療中の方が年間約366万人、1981年に死因のトップががんになってから右肩上がりの状況です。一方、昭和60年にモデル人口を作ってから、年齢調整死亡率は全体として下がってきてはいます。

平成18年にがん対策基本法が成立し、国ががん対策推進基本計画を定め、がん対策推進協議会という場で有識者の方からご意見をいただき、審議をして計画を作ります。それと連携して地方公共団体、各都道府県が地域の実情に応じて県の具体的な計画を作っています。

この法律に基づき、国はがん対策推進基本計画を定め、令和5年3月に第4期が閣議決定されました。これまではがん検診受診率の目標を50%としていましたが、第4期では60%に引き上げています。がん種によって50%に届いていないものもありますが、受診率の引き上げを目標として取り組みます。

また緩和ケアについて、全ての医療従事者の方が診断時から治療と併せて取り組めるようにするため、「がんとの共生」から「がん医療」へ移行しています。同じく治療を継続しながら社会生活を送る患者さんが増える中、治療に伴う外見の変化へのサポートとして「がんとの共生」に「アピアランスケア」という独立した項目を作っています。アピアランスケアに係る相談支援、情報提供体制の構築を推進していく目的です。患者さんや市民参画の推進、医療福祉保健サービスの効率的で効果的な提供、サービスのアクセシビリティ向上の観点から、「デジタル化の推進」が新たに掲げられています。

がん患者の入院日数も35日から19日へと減ってきておりますので、治療と仕事の両立はとても大切になってきています。

また課題のひとつですが、正しい情報への適切なアクセスが難しいという現状があります。対応策として、効果的な手法により知識啓発を図ること、事業主等による雇用者等への正しい知識の啓発の取り組み促進が欠くことのできないものと考えています。

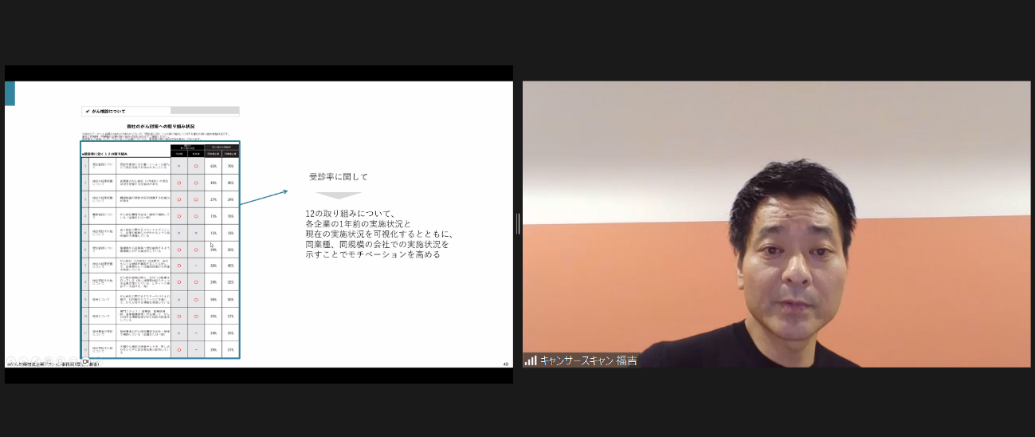

「受診率をあげる12の取り組み」について

■株式会社キャンサースキャン 代表取締役社長 福吉潤 様

<毎年恒例のアンケート>

企業アクションのパートナー企業・団体に対して、毎年アンケートを実施しています。そのアンケートから見えた点は2つあります。1つめは、受診率を伸ばしていくために12の取り組みをやるべきということです。2つめは、アンケート結果を取りまとめて全体の結果として示すのではなく、各パートナー企業・団体への個別の助言を詳しくレポートすることが大切だということです。

<アンケートの趣旨>

アンケートの目的は、まずその企業におけるがん検診受診率を正確に把握するためと、どのような取り組みをすれば受診率が伸びるのか、その相関を明らかにするためでした。受診勧奨をしっかりすべきなのか、申し込み方法をわかりやすくすべきなのか、費用負担をなくすことが受診率を伸ばすのか、様々な取り組みがあります。その企業にとってどのやり方が最も効果があるのかを検証するためです。

<パートナー企業の受診率>

企業アクションのパートナー企業における受診率については、胃がん検診が51%、肺がん検診は75%、大腸がん検診は65%で、子宮頸がんと乳がんの検診は50%を切ってしまっています。

この受診率で興味深いのは、企業の規模別に受診率が異なってくることです。胃がん、乳がん、子宮頸がん検診は、20名程度までの規模の企業から、100名規模、それ以上の規模と会社の規模が大きくなるにつれて受診率が右肩下がりという傾向が見られます。中小企業は受診状況の把握に至っていない企業もあり、把握していない部分が不明だという現状も見えてきました。受診率向上も重要ですが、中小企業はがん検診受診の把握の仕組みをいかに整備するのかが大事になってきます。

<受診率を上げるための取り組み>

受診率に影響を与える要因について、受診勧奨でどのような取り組みをしているかヒアリングしたところ、36の取り組みに分類できました。受診勧奨の取り組みの数で企業を3つの群に分け、共通的に取り組んでいることを洗い出したところ12の取り組みが見えてきました。

<受診勧奨啓発>

- ・受診対象者には文書・メール・口頭などで受診を促すお知らせをしている。

- ・管理職から従業員へ受診勧奨するよう管理職に対する通知をしている。

- ・がん検診に関するポスターやパネルの掲示、社内報やセミナーなどを通じて、がんに対する情報を発信している。

- ・専門スタッフ(産業医、産業保健師、産業看護師等)が主導してたんに対する情報発信やがん検診の推進をしている。

<検診体制>

- ・被保険者のがん検診費用を会社・健保で補助している。(全額または一部)

- ・各々検診に関するメリットとデメリット、結果の解釈などがわかるような説明資料を準備している。

- ・がん検診実施の際に、女性への配慮を行っている。(例:技師等検診スタッフを全員女性にしている、レディース検診デーを設ける等)

- ・被扶養者のがん検診費用を会社・健保で補助している。(全額または一部)

- ・大腸がん検診の検査キットを、申し込みをとらずに該当者全員に配布している。

<結果把握>

- ・従業員のがん検診(一次検診)の受診状況を把握する仕組みがある。

- ・精密検査の受診状況を把握する仕組みがある。

- ・がん検診(一次検診)の結果を、会社もしくは健保が集取することに対して、従業員もしくは被保険者から同意を取得している。

この12の取り組みをベースに、アンケート回答企業へ同業他社との比較を示しながら、個別にレポートをお送りしています。今年度は2年に1回のアドバイスレポートの送付年度に当たるので、年度末までにお送りし、各企業の今後の取り組みに活かしていただきたいです。

グループディスカッション

■『テーマ:職域におけるがん検診受診率について』

がん検診の受診率向上に向けた課題と解決策について、グループディスカッションを実施しました。企業規模や業種ごとの現状を共有しながら、実際に取り組まれている工夫や今後の課題について意見交換を行い、多くの貴重な気づきを得ることができました。 以下、各グループで話し合われた内容をご紹介します。

<Aグループ>

小規模事業で言うと、社内が少人数で受診率はほぼ100%という企業は、がん検診をオプションではなく義務化している、費用を全額負担されているという会社もありました。費用と時間を社員に提供するということです。チャットツールをうまく使って、受診申込状況を社内で見える化をしている企業は、従業員が検診を受けやすい環境のようです。

(城北ヤクルト販売株式会社 上村様)

<Bグループ>

中小企業のケースでの課題としては、やはり経営層の関心度、関与度によって受診率が変わってくること、費用面のリソースの限界があることが考えられました。まず担当者レベルで経営層に検診の重要性を伝えること、人数がすくないからこそ罹患者が出た際にはこれほどのインパクトになるというのを、事例を交えて話すことで考え方を変えてもらうという意見が出ました。小規模だからこそ、声かけをするなど小回りを利かせて周知徹底する、費用を工面して少しでも補助するとだいぶ変わってくるのではと思います。

大企業のケースもやはりトップの考え方が大切ですが、大規模ゆえに様々な勤務形態の方がいて周知が難しい、自分ごと化されにくい、若い人は個人情報が共有される警戒感もあるのではないでしょうか。対策としては同じように関心を持てる役員から巻き込むこと、検診主管部署の発信強化、法定の健康診断に検診を組み込むなどが挙げられました。またある企業では検診に関するポイントやインセンティブの取り組みをされているそうです。

(伊藤忠エネクス株式会社 日野間様)

<Cグループ>

受診率向上の解決方法として、ひとつはがん検診を受けるのが当たり前の風土を作ること。2つめは、定期健診と組み合せても、例えば子宮頸がん検診は同時に受けることができないという問題もあるので、ここを同時にできるようにしていけば子宮頸がん検診の受診率も上がるのではという意見がありました。3つめはリテラシー向上のため、検診の時期に合わせてセミナーを定期的に行うことが挙げられました。

(株式会社アートネイチャー 吉原様)

<Dグループ>

乳がんや子宮頸がん検診の受診率が低い背景として、対象者が受診の必要性を認識していないのではというリテラシー不足が挙げられました。受診の体制として、法定定期健診にがん検診が組み込まれているところは受診率が高いので、そのワンクッションが受診の手間となっている、受診率低下の課題という意見が出ました。2次検診の受診状況が把握できていないという課題には、必要性を認識してもらう取り組み、例えばe-ラーニングやメール案内などを個別に繰り返し伝えることが挙げられました。

(SMBC日興証券株式会社 川尻様)

<Eグループ>

1000名以上の大企業に焦点を当てて話し合いましたが、課題は大きく3つあります。ひとつめは子宮頸がん検診の受診率低迷、2つめはがんリテラシーの低迷、3つめが健保と会社の情報共有についてです。

受診率の低さについては、なぜ受診できていないのか、子宮頸がんに関わらず全体として未受診の背景を把握して対策を検討することが必要という意見が挙がりました。リテラシー向上については、継続的な情報発信が大切ですが、受診場所や受診可能日等の条件について選択の幅を持たせることも必要という意見がありました。また、検診の情報開示に関する同意の取り方について運用を整えていくことで、健保と会社との情報共有がしやすくなります。検診結果へのフォローも含め、会社と健保との連携が鍵となってくると思います。

(中外製薬株式会社 小林様)

<Fグループ>

リテラシーの問題として、医療的基礎知識はもちろんのこと、自分ごと化する意識が足りていないのではという意見が出ました。勤務形態から受診の時間が持てない、会社の定期健診に組み込めない、家庭環境やライフステージ、検診そのものを面倒に感じる、検診時の体調などが受診のハードルとして挙げられました。解決としては、やはり自分ごと化してもらえるようにがん教育を繰り返すこと、メディカルの観点だけでなく、経済面からも考えてもらう必要があります。対策として、がん検診のための休暇制度の導入や、2次検診も受診勧奨をしてメールの写しに上司が含まれている、患者会やピアサポートを活性化させる体制を整えている企業もあります。受診の面倒くささを払拭するため、検診の手順や方法をわかりやすくする、検診バスの活用などを取り入れる必要もあるという意見が出ました。

(富士通株式会社 加藤様)

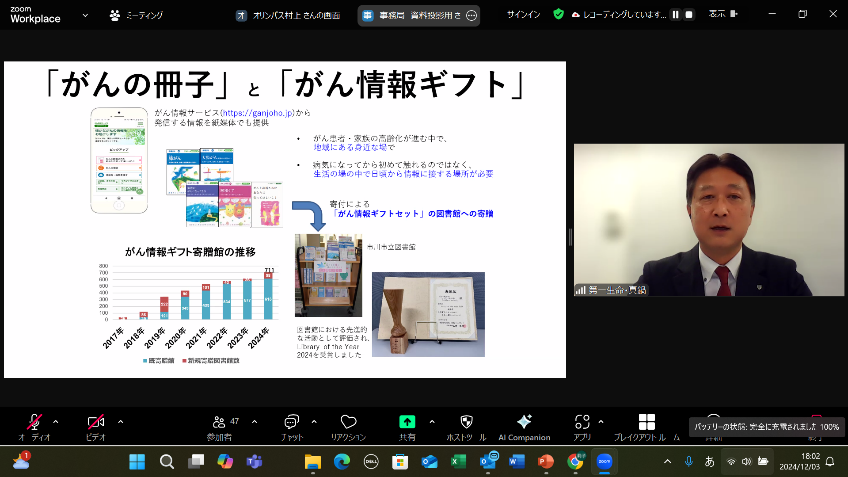

国立がん研究センターからの情報提供および統括

■第一生命保険株式会社 生涯設計教育部フェロー 真鍋 徹 様

「がん情報ギフト」についてご紹介します。がんセンターの情報発信として「がん情報サービス」が提供されていますが、検診の5つのがんから希少がんに至るまで多くのがんの最新情報をまとめた冊子のセット「がん情報ギフト」があり、これを図書館などに寄付する活動をしています。詳しく正しい情報が掲載されているので、ぜひ広めていただきたいです。

例えば、企業の中でラックを設けてこの冊子を置いていただく、顧客が訪れる窓口などでのご活用をお勧めします。地域住民のための寄付の場合は、企業ロゴの記載も可としています。

厚生労働省の磯様、キャンサースキャン福吉様にがん検診スポットをあててお話しをしていただきました。皆様で共有・検討し、がん対策推進企業アクションの5,500社を引っ張っていけるような活動ができれば理想かと思います。