2025/03/24

令和6年度 第2回 企業コンソーシアム研修会を開催

(ページの最終更新日:2025年03月24日)

<開催日時>

日時:2025年2月21日(金)

形式:オンライン

開会のご挨拶

厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課長補佐 磯 高徳 氏

がん患者のうち、3人に1人は働く世代に属すると言われています。がんに罹患すると長期間入院して治療に専念するようなイメージをお持ちの方がまだまだ多いですが、今では発見が早ければ早いほど、多くの場合で通院しながら仕事を続けることができます。本日は治療と仕事の両立支援、企業様の好事例の紹介、専門家の先生方からの説明がありますので、職場でのがん対策を見直すひとつの契機としていただければ、有意義なものになると思います。

「従業員ががんとわかったとき

~本人や治療医とのコミュニケーションの勘所~」

NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク 代表理事・医師 高橋 都 氏

15年ほど両立支援に携わっています。35歳以前に乳がんと診断された女性へのインタビュー調査で多くの方が仕事の悩みを抱えていると気づいたことがきっかけでした。2010年、厚生労働科学研究費初の「がんと就労プロジェクト」が立ち上がり、第2期がん対策推進基本計画に「就労」という言葉が明記されました。

医療機関では、医療者が目の前の患者さんに対応しています。その患者さんは会社では労働者で、地域では一住民です。それぞれの状況を理解しあうためにも、医療機関と事業場、そして地域の連携が必要です。これはがんに限った話ではありません。

<なぜ、いま、「がんと仕事」なのか?>

今や男性の3人に2人、女性の2人に1人が生涯のどこかでがんと診断される時代です。生存率も上がってがんは長く付き合う慢性病になりつつあります。定年延長や再雇用の義務化によってがん好発年齢である高齢労働者が増えますし、看病する家族も増えます。ですから、これはどの会社も直面する問題です。治療も、治ってからの復職ではなく、治療しながら働く方へ変わってきています。

健康経営は非常に大事だと思います。会社は従業員で成り立ち、その健康維持を経営的な視点で考えることで従業員の生産性が上がれば業績も上がり、組織も活性化するからです。この視点は今後一層重要になるでしょう。

さて、がんという疾患は、就労場面でどのような特性があるでしょうか。第一に、がんは労災ではなく私傷病です。罹患したことを自分から会社に伝えることで支援が始まります。第二に、がんは多要因に影響され、進行度や治療が同じでも、身体、心理、認知機能への影響は非常に個人差が大きいことです。第三に、治療等の影響で症状に変動があることです。そして第四に、「がんになったら働けないだろう」という思い込みを、事業主や医療者、ときにはご本人やその家族が抱いている場合があることです。

さらに近年では慢性がんや長期生存難治がんが増えてきました。長期生存難治がんとは、完治はしないものの、症状をうまく抑えながら長期間生存できるがんのことです。当然、長期的に働き続けることが可能です。ですから、患者の就労能力を進行度や完治性のみで判断すると間違います。症状がコントロールされれば、その貴重な人材は会社に貢献することができることを強調したいと思います。

国内のこれまでの調査では、がん診断時に就労していた人の2〜4割が退職し、4〜6割は治療開始前に仕事を辞めています。また企業側も、私傷病の従業員への対応で9割の企業が、治療の見通しがわからないことや復職可否の判断が難しいなど、何らかの苦慮に直面していることが明らかになっています。

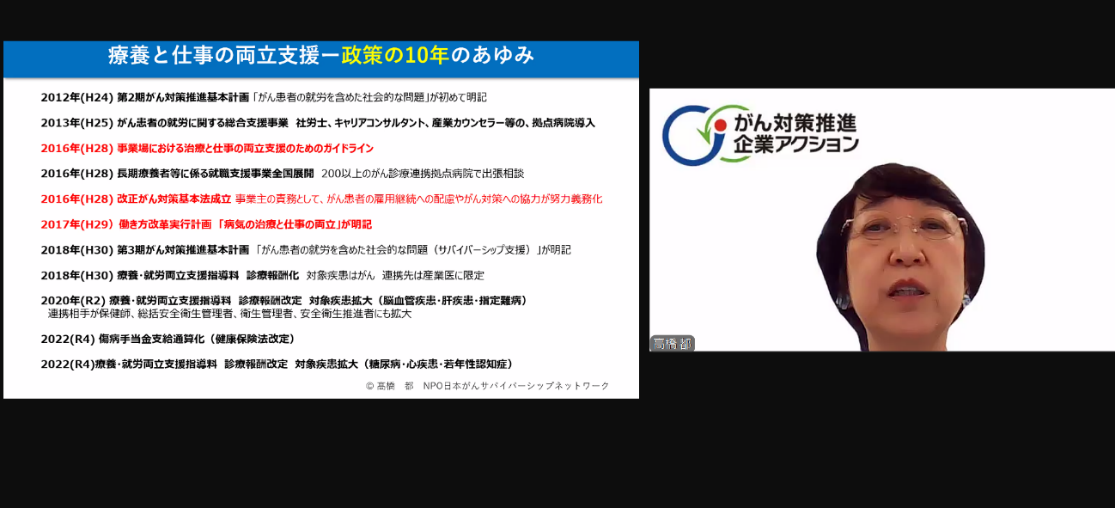

このような状況からがん対策の中の就労支援政策が進み、2012年、がん対策推進基本計画に初めて就労という言葉が明記され、2016年には、企業向けのガイドラインができました。その後改正がん対策基本法が成立し、事業主の責務として、がん患者さんの雇用継続やがん対策への協力が努力義務化されました。

<自分や家族ががんになったら ~体験者自身の声~>

仕事を持つ人ががんと診断されたとき、様々な問題に直面します。経済的な困難、会社の支援制度や就業規則の詳細がわからない、正確な情報に基づかない退職勧奨、個人情報保護への配慮のなさ、健康管理上の配慮のなさなどです。それ以外にも、会社側の病状の理解不足、コミュニケーションの問題、副作用や後遺症の対応など、がん就労者は実に様々な問題に直面します。

<会社関係者が私傷病を持つ社員に接する際の「勘所」>

がんをはじめとする私傷病を持つ従業員への対応は個別性が高く正解があるわけではありませんが、本人と会社の双方の困りごとを少しでも減らすために、おさえておきたい「勘所」はあります。最近は多くの企業が管理職研修や一般研修に両立支援を入れるようになってきました。そのような機会に「勘所」を確認しておきたいものです。

支援制度については、公的社会保険制度に加えて、私傷病になったときに必要な社内の手続きを就労規則から抜粋して「手引き」を作る企業が増えてきました。このようなガイドブックは大変有用だと思います。社内にがん患者会を立ち上げる会社や、会社の枠を超えた両立支援勉強会も増えています。がん対策推進企業アクションもまさにそのひとつだと思います。

もし身近な同僚や部下ががんとわかったらどうしたらよいでしょう。驚かれると思いますが、できるだけ慌てないでいただきたいです。がんになったらもう働けないと早合点しがちですが、まず、労働契約で求められるその人の業務を安全に遂行できるかを、立ち止まって考えていただきたいです。復職は病気になる前のレベルまで就労力が戻ったときが理想的ですが、一時的に何等かの合理的配慮で補うことが可能なら、職場復帰も不可能ではないでしょう。そこは人事労務の腕の見せ所ではないでしょうか。どの程度の配慮が必要かはケースによりますし、永遠に配慮を続けられるものでもありません。長期的に仕事ができないのであれば、契約の変更も必要になるかもしれません。しかしまずは、「がんだから働けないだろう」と決めつけないことです。

以前国立がん研究センターの両立支援プロジェクトで、さまざまな規模の企業の方々と会社の対応について話し合ったことがあります。私は支援制度の充実化が大事かと考えたのですが、企業の方々は「より大切なのはコミュニケーション」と言われて、それがとても印象的でした。このプロジェクトで「がんの支援で心がける7か条」をまとめました。まず本人の気持ちに寄り添い、その意向を確認して話し合うこと。がんのイメージに振り回されず、状況の変化に柔軟に対応し個別性を考慮すること。さらに個人情報の取り扱いやカバーする周囲の社員への配慮も忘れないこと。これら7か条に加えて、もし会社に産業医や産業看護師の方がいれば、診断書や診療に関する情報提供書を読み解く通訳として最大限連携していただきたいです。

部下ががんになったときのコミュニケーションの「勘所」もいくつかあります。まず、上司自身が落ち着いて対応すること。病気を打ち明けてくれた部下を一言ねぎらい、力になることを約束すること。これから数カ月の治療や入院などの見通しを聞くとともに、活用できる社内の支援情報を提供すること。言うまでもありませんが、これは正確な情報であることが必須です。病気のことを誰にまで公開するか、情報共有範囲を本人と相談することも重要です。体調については、何らかの症状がある場合、勤務時間内に本人が具体的に何に困っているのかをよく聴くことが大切です。職務への影響はもちろん、周囲とのコミュニケーション、食事場面、排泄場面(トイレが近い等)、移動場面(通勤や出張時の困難)の困りごとを具体的に聴くとよいでしょう。症状があっても職場での対応で勤務が楽になることも少なくありません。

関連情報の取り扱いの「勘所」としては、どのような情報を誰にまで知らせるか、本人と話し合うことです。知らないうちに自分の病気が周囲に広まっていたというのは最悪です。診断書など文書の保管にも留意してください。

同僚の方の理解を得る「勘所」ですが、当該従業員に何等かの事情があることは知らせる必要があるでしょう。ただ、病名も含めて、誰にどこまで知らせるかは本人との話し合いが必須であることは前に述べたとおりです。カバーが必要な期間の見通しがわかれば周囲のサポートは得やすいかもしれません。

医療者とのコミュニケーションの「勘所」はどうでしょう。会社での配慮の内容や期間について主治医の意見をもらうときは、できれば先に会社から勤務情報提供書を出していただければ大変ありがたいです。勤務情報提供書のフォーマットは厚労省のポータルサイトからダウンロードできます。ご本人の具体的な職務内容や職場が知りたいことがわかれば、主治医としては配慮の助言がぐっと書きやすくなります。また、主治医にコンタクトする際は本人の同意があることや、情報収集の目的は適切な配慮を検討することであると伝えていただければ、主治医も安心して情報提供ができます。

<みなさまに、ぜひお考えいただきたいこと>

がんへの無意識の偏見がないか、あきらめの早い従業員や上司に離職や退職勧奨の決断を早まらないよう働きかけてほしいと思います。従業員が支援制度を最大限活用できるよう働きかけ、働きやすい就業規則もご検討ください。私傷病を持つ従業員への対応は、健康管理や福祉ではなく「経営戦略」です。

<今日から役立つリソースの紹介>

がん情報サービス

https://ganjoho.jp/public/index.html

厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビ

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

AYA世代のがんとくらしサポート

https://plaza.umin.ac.jp/~aya-support/

ほか、「企業のためのがん就労支援マニュアル」(労働調査会/高橋都ほか編著)

企業コンソーシアム活動

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一 氏より

企業アクションは今16年目を迎えていますが、2大課題目標のひとつが両立支援です。多くの臨床医が病気だけを見て、患者のその先や仕事について配慮していません。進行がんでも仕事を続けられます。企業アクションでも「がんでもやめない、やめさせない」をキャッチコピーにしていますし、両立支援を促進させるのは早期発見のためでもあります。私自身、膀胱がんを自分で発見しましたが、仕事を休んだのは1日でした。放射線治療は基本的に通院で、前立腺の定位照射は5回の通院、入室から退室まで7分で済みます。

今日ご参加のみなさまも、治療と仕事の両立はできるのだということを再確認していただきたいと思います。

第一生命保険株式会社 生涯設計教育部フェロー

企業コンソーシアム 真鍋 徹 座長より

がん対策推進企業アクションに登録する全ての企業・団体がこの企業コンソーシアム活動にご参加いただくことができます。企業同士が情報を持ち寄り様々な事例を解決していくというコンセプトで、自社と他社の従業員をがんから守ることを理念とし、年2回の研修会を中心に、有識者の先生のご講演や企業の事例の紹介を中心に活動しています。がん検診受診率向上は前提とし、テーマは職域でのがん情報の取り扱い、働きながら治療を受ける両立支援の2つです。

また、コンソ40とは取り組みが表彰された40企業・団体を中心に先行事例の共有や、将来の取り組みの方向性を議論する取り組みです。テーマを分けた分科会で活発な意見交換を行っています。

国立がん研究センターより がん情報の提供について

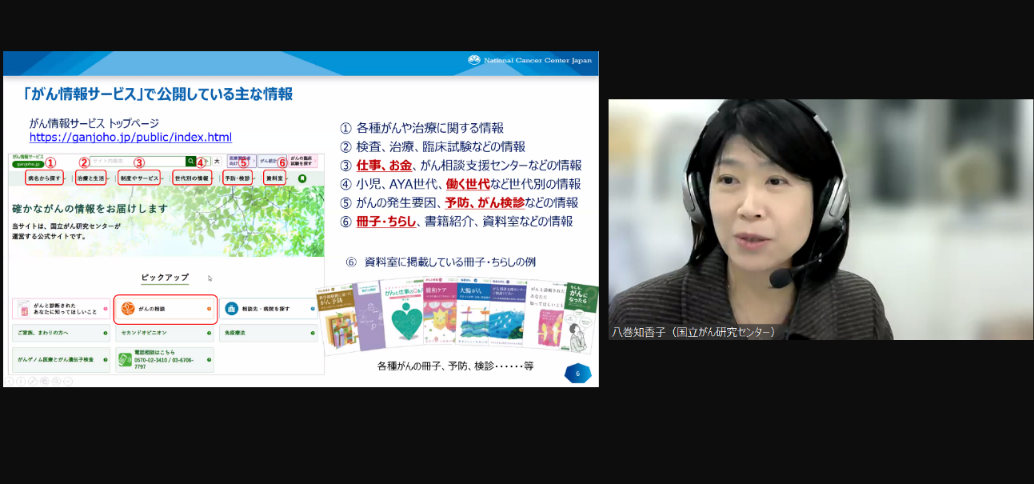

国立がん研究センター がん対策研究所 がん情報提供部 患者市民連携推進室 室長 八巻 知香子 氏

日本のがん対策は、1984年の「対がん10か年総合戦略」から始まり、2006年のがん対策基本法の制定から急速に進んできました。同じ時期にがん対策情報センターが発足し、がん情報サービスの運営などの事業に取り組んでいます。全ての人が健康と尊厳を持って暮らせる社会を実現するため、社会と共同してエビデンスを作り、がん対策に繋げ全ての人に届けることを目的としています。

<予防:日本人のためのがん予防法>

禁酒、節酒、適切な食生活、定期性体重の維持、運動と感染症の検査が肝要。

<がん検診(2次予防) : 国が推奨する5つのがん検診>

胃がんは50歳以上、肺がん・大腸がん・乳がんは40歳以上、子宮頸がんは20歳以上。まずは国が実施する検診をしっかりと受診すること。

<がん情報サービス>

インターネットには様々な情報があるが、入り口として「がん情報サービス」を押さえる。

<がん相談支援センター>

がんに関わることをなんでも相談できる。誰でも無料で、匿名で相談できる窓口を利用してほしい。全国のがん診療連携拠点病院も検索可能。「がん情報ギフトプロジェクト」として、全国で必要なときに信頼できるがん情報を得られる社会を目指し、公共図書館などに「がん情報サービス」の冊子、チラシを設置。

企業コンソーシアム活動より情報共有

【分科会①:職域でのがん検診に関する情報の取扱について】

大同生命保険株式会社 人事総務部 健康経営担当オフィサー 増岡 博史 氏

当分科会は15の企業・団体が参加しています。当年度は3回開催しており、第1回はメンバーにおけるがん検診の実施主体を相互に確認し、どのような成果物が考えられるか、この分科会の活動をどう進めていくかについて議論しました。第2回は立道先生にご参加いただき、職域でのがん検診に関する情報の取り扱いについて、事前の質問に回答・解説いただきました。第3回は企業アクションホームページのQ&Aに事例を加えるなどアップデートに向け、分科会メンバーが実際に自社でどのように対応しているかなど事例の共有を中心に意見交換が行われました。今後、分科会ではこれらを一層精査し、具体的な成果として実現できるように進めていきたいと考えています。

【分科会②:企業における治療と仕事の両立支援に関する取り組みについて】

野村證券株式会社 人事企画部 ヘルスサポートグループ長 河野 和絵 氏

当分科会は参加企業・団体は21社となります。両立支援はいざ企業が取り組もうとしても、なかなか情報やノウハウがなくて踏み切れないという声が多く、これから両立支援制度を検討する企業自体が利用できるツールを作成するため、両立支援制度の導入ロードマップの検討と政策を進め、枠組みを作成することをゴールとしました。

分科会第1回目で前年度までの情報の整理と方向性の共有をし、参加企業様から意見出しを行いました。第2回目にロードマップを具体的に形にしていき、第3回目は完成イメージを共有し最終調整をしました。ロードマップの理念としては、「がんになっても生きがいを感じながら働き続けることができる社会づくり目指す」とし、現状把握、計画策定、アクション、チェックという流れで取り組むと紹介しています。この詳細を企業アクションホームページに掲載し、クレジットに協力企業名を記載する方向で考えています。

好事例取材発表

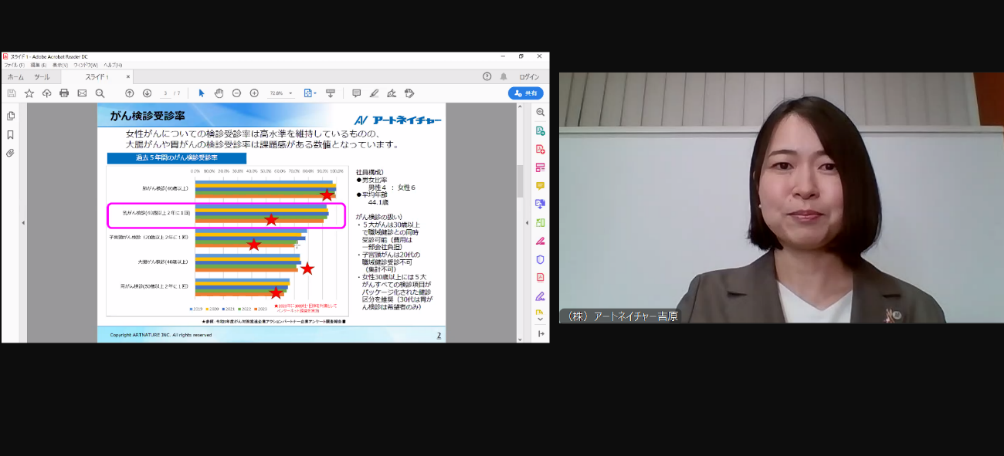

株式会社アートネイチャー 人事部 人事企画グループ課長代理 吉原 志織 氏

当社の特徴は女性特有のがん検診受診率の高さで、特に乳がん検診の受診率が90%以上となっていることです。この理由の一つが、2008年よりピンクリボン運動を全社的に推進しており、独自性が高い取り組みとして、2013年に認定NPO法人乳房健康研究会により創設されたピンクリボンアドバイザー認定資格の資格取得推奨を行っていることと考えています。当社は医療用ウィッグのブランドも立ち上げ、乳がんの患者さまと接する社員も多いことから、お客様に寄り添った接客に繋がると考え資格取得者を増やす取り組みを開始しました。それから11年、現在は社員の28%が資格を取得し、乳房健康研究会ピンクリボンアドバイザー認定者数ナンバーワン企業として表彰されています。お客様からの信頼醸成にもなり、乳がんについて正しい知識を持つ社員も増えて、結果的に当社全体のがん検診受診率の維持・向上に繋がったと思います。

自社のモットー「ふやしたいのは、笑顔です。」の実現に沿った施策と出会えたことで、継続可能な取り組みができました。経営理念やミッション、ビジョンなどと関係づけることで良い効果を生んでくれるものではないかと思います。

好事例取材発表

旭化成株式会社 健康経営推進室 課長 内村 彩子 氏

当社の健康経営の重点施策は6点あり、ひとつはがん1件あたりの休業日数にしていました。しかしがん検診にはない項目による休業も半数程度を占めますので、来年度より5大がんに絞る予定です。またがん検診受診率は地域差もあるので、全拠点で60%を超えるよう実施していくところです。

社内では企業アクションのe-ラーニングを2万9,000人実施しており、受講率も95.7%となっています。そのほかがん研有明病院の医師による講演を録画してホームページに掲載、治療と仕事の両立支援セミナーを開催するなどの取り組みを行っています。水島製造所では、がん検診の申し込みの際、がんへの理解度のアンケートを同時に実施し、自身の健康にとって検診が必要だという認識のうえ、受診しています。大阪地区では、精検対象者にイラスト入りの確認メールを発信し、視覚的にも重要性をお伝えしています。製造地区によっては独自の運用として、要精密検査の場合は必ず受診すると約束する人のみ、一次検査を受診できるというルールを適用しているところもあり、そこでは2次検診の受診率が毎年ほぼ100%となっています。

今後はがん経験者によるピアサポートの活動や、アフラックの保険代理業務を行っている関連会社とコラボを実施し、乳がんの教育動画の作成やセミナー開催などを予定しています。メディカル的な切り口だけでなく、従業員の人生やその生活にどのように影響するか、従業員の立場で施策を考えていきます。