2023/02/28

令和4年度 統括セミナーを開催しました

(ページの最終更新日:2023年3月22日)

令和4年度「がん対策推進企業アクション統括セミナー」を、2月28日(火)、東京都千代田区の星陵会館にて開催しました。新型コロナウイルス感染防止の観点からオンライン配信となりましたが、250名以上の方にご視聴いただきました。

当日は、がん対策推進企業アクション事務局

山田事務局長の開会挨拶後、今年度優れた取り組みを行ったがん対策推進パートナー賞4社の表彰とともに、厚生労働大臣表彰を行い、最優秀賞は大東建託パートナーズ株式会社に贈られました。

また、受賞企業の取り組み事例発表や、厚生労働省から「我が国におけるがん対策について」、アドバイザリーボード議長を務める中川恵一氏(東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授)から「企業アクションの進化と、職域がん対策の今後」について、また南谷優成氏(東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任助教)から「令和4年度

推進パートナー企業・団体向けアンケート調査結果報告」の講演が行われました。

統括セミナー開会挨拶

がん対策推進企業アクション事務局 事務局長 山田 浩章

がん対策推進企業アクションでは、企業・団体における職域がん対策を推進しています。

2023年2月27日時点、約4800の企業・団体にパートナーとして登録いただいており、そのうち、57%を従業員100名未満の中小企業・団体が占めています。大企業のみならず、中小企業の皆さまにも興味を持っていただけるようになったのではないかと捉えています。

本年度の主な取り組みを6つご紹介いたします。

- パートナー申請のデジタル化

- メールマガジンにて、コラム「医師の診る四季」を配信

- ブロックセミナー開催地の地元企業や自治体等との連携を強化

- がん研有明病院とのコラボ出張講座を実施

- 職域におけるがん検診に関する情報の取り扱いについて、パターンごとにモデルケースを例示

- 企業コンソーシアム特設ページ設置と分科会の立ち上げなど

これらの活動を通じて広く認知拡大に努め、結果として、前年度比で新規登録パートナーは約1.5倍、ブロックセミナー参加者も2倍以上と、多くの方に当団体の活動を知っていただくことができました。

令和4年度 がん対策推進企業 表彰式

- がん対策推進パートナー賞(プレゼンター:中川恵一氏)

[検診部門]

伊藤忠商事株式会社 執行役員 人事・総務部長 的場 佳子氏

受賞理由:

通常の定期健康診断に加え、40歳以上の社員に対し、5年ごとに検診費用を全額補助するがん特別検診を勤務扱いとして実施するほか、女性活躍支援の一環として若年層の女性社員へ検診費用を一部補助することで女性特有のがん検診の受診促進、早期発見に努めています。さらに社内診療所の産業医保健師のきめ細やかな管理支援体制により高い受診率を実現するとともに社員の信頼感・安心感にも繋がっている点などが評価されました。

[治療と仕事の両立部門]

サッポロビール株式会社 取締役常務執行役員 福原 真弓氏

受賞理由:

がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars(キャンスターズ)」を

立ち上げ、両立支援の具体的事例を社内発信することで、一般社員も含めて働き方の参考となっています。

また同社が作成した「がんなど治療と就労の両立支援ガイドブック」を当事者である Can

Stars会員が参加して改定し、当事者の声をふんだんに盛り込み、本人編に加え、上司編、同僚編も作成している点などが評価されました。

[情報提供部門]

豊田合成株式会社 安全健康推進部 健康推進室 健康推進グループ

グループリーダー 井上 和美氏

受賞理由:

従業員が健康で安心して働ける職場づくりの一環として、がん検診受診率の向上を目指し、ポスターや社内報などの各種媒体を通じて、がんに関する情報の発信や、保健師の面談や健康教育を実施しています。

また、2021年度より全国8拠点で

「女性の健康週間」にあわせ、がん検診受診率向上イベントを実施。女性従業員に日頃からのセルフチェックを促すため、乳がん自己触診用検診グローブを配布したほか、女性特有のがん(乳がん・子宮頸がん)検診の重要性を啓発し、受診勧奨に努めている点などが評価されました。

[中小企業部門]

社会福祉法人青谷学園 理事長 白樫 忠氏

受賞理由:

がんに罹患した職員のために年間 15日のがん特別給付休暇を新設、時間単位での取得も可能としています。

またがん研修の一環として京都府が行う事業を活用し、産業保健専門職の保健師に講義を行っていただくなど様々な手法で情報提供を行っております。乳がんモデルを使用した触診体験の実施、子宮がんにまつわるコラムの紹介、衛生委員会での乳がんサバイバーの実体験レポート紹介に加えて、がん対策推進企業アクションの小冊子「がん検診のススメ」を館内放送朗読なども行っている点が評価されました。

- 厚生労働大臣表彰[最優秀賞]

(プレゼンター:厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 課長 中谷 祐貴子氏)

大東建託パートナーズ株式会社 代表取締役社長 佐藤 功次氏

受賞理由:

コロナ禍前は巡回型の職域健診にてがん検診を同日実施。コロナ禍においては2022年度より通院型の職域健診に5大がん検診を組み込みました。全国の事業所に配置した健診担当者と管理職が一体となって受診管理を徹底、また「二次検査受診完了までが健康診断」と考え、受診予約から検査結果報告まで把握できるフローを構築、二次検査結果については保健師が全対象者を確認し必要に応じてフォローを行っています。

仕事と治療の両立について定期的な産業医面談を行うことで状況を確認し、本人、上司、産業保健スタッフ、会社でコミュニケーションをとりながら両立をサポートしています。さらに、在宅勤務や時短制度などの柔軟な働き方に対応し、安心して通院ができるような環境づくりにも配慮しています。情報提供においては社内イントラ、衛生委員会、社内報など様々な方法でがんについて触れ、従業員だけではなく家族へもがん検診の必要性や会社のがん対策についてお伝えしている点などが評価されました。

令和4年度 表彰企業 事例コメント

- がん対策推進パートナー賞[検診部門]

伊藤忠商事株式会社 執行役員 人事・総務部長 的場 佳子氏

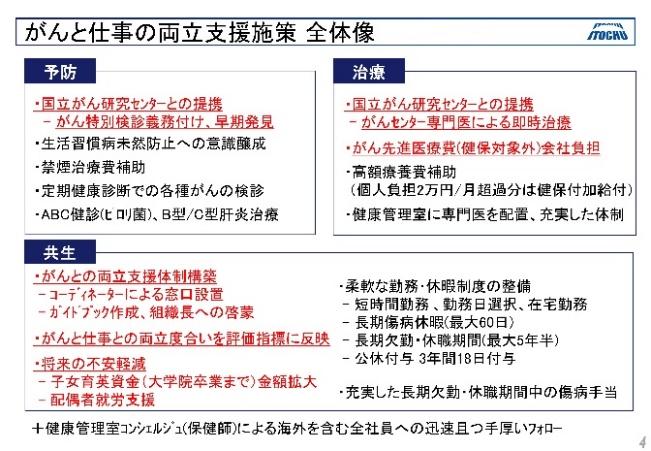

がんという病気は誰でも罹患する可能性がありますので、がんに罹患した人を職場全体で支える風土を作り、共生することが重要だと考えています。当社では国家資格を有するキャリアカウンセラーを「両立支援コーディネーター」として任命し、がんに罹患した社員が安心して治療に専念できるよう、また仕事との両立ができるように所属長、所属部署人事担当、そして産業医が連携し、万全の体制で支援をしています。また、万が一の場合には、残された家族に子供が何人いようとも、大学院卒業までの「子女育英資金」を支給するなど、社員と家族の安心感醸成にも努めています。

また、2018年度から国立がん研究センターと連携し、40歳以上の従業員に対し、5年ごとにがん特別検診を必須としています。当社では健康管理室、健康保険組合によるきめ細やかなフォローにより、安定的に高い受診率を確保して早期発見に注力しています。加えて、就労年齢におけるがんの罹患率は女性の方が高いことから、がんと仕事の両立支援を進めることは女性活躍推進にも寄与すると考え、女性特有の子宮頸がんについて34歳以下の若い世代の受診拡大に努めております。

- がん対策推進パートナー賞[治療と仕事の両立部門]

サッポロビール株式会社 人事部 プランニング・ディレクター 村本 高史氏

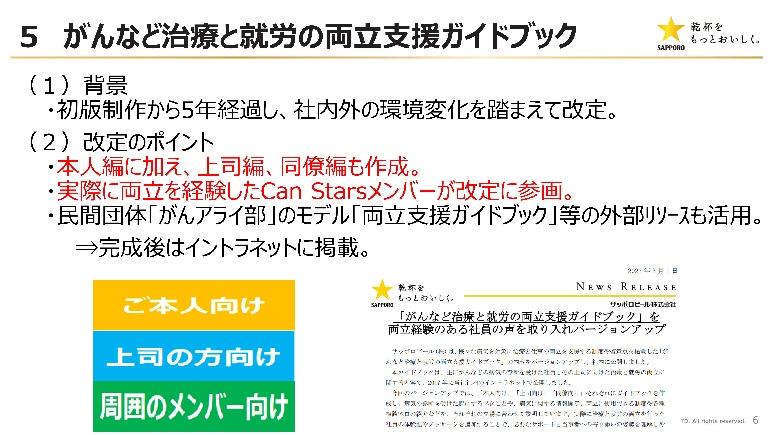

弊社では、2019年に会社のダイバーシティや健康経営の一環として、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars(キャンスターズ)」を発足し、①がん経験者同士のピアサポート(がん経験者同士の相互支援)、②社内啓発活動への協力、③社会へのインパクト創出 の3本柱で活動を行っております。

昨年は「Can Stars」のメンバーが参画して両立支援ガイドブックを改定、当事者の声をふんだんに盛り込み、本人編に加え、上司編、同僚編も作成しております。例えば情報の取り扱いと開示について、とかく情報を伏せがちな中、開示することで得られるメリットを会員の声とともに紹介するほか、出社しながら治療を続ける場合の制度説明、また上司向けにもまず知っておいてほしい本人の気持ちに寄り添うことの大切さや、同僚向けには「極力いつも通り接しましょう」、など当事者の側に立った視点で盛り込んでおります。このガイドブックは埼玉産業保健総合支援センターの「治療と仕事の両立支援」のページにパワーポイント版を掲載いただいており、これから自社のガイドブックを作ろうという会社の方々が自由にアレンジして活用できるようにしております。

サッポロビールはこれからも両立支援の一層の充実と社会への発信・協働の好循環をつくりながら一歩ずつ進んでまいります。

- がん対策推進パートナー賞[情報提供部門]

豊田合成株式会社 安全健康推進部 健康推進室 健康推進グループ

グループリーダー 井上 和美氏

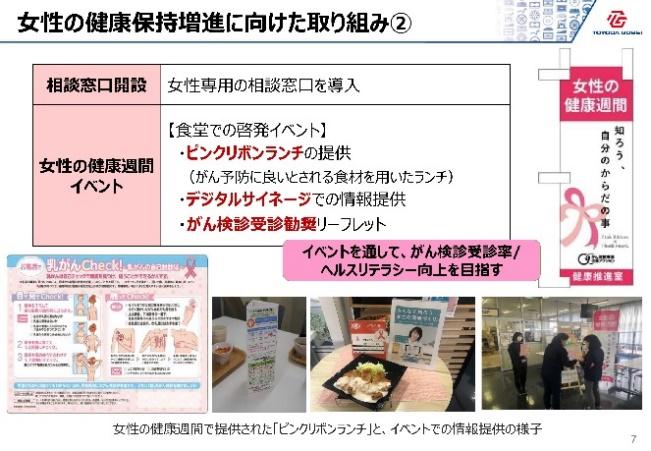

弊社では働く女性の健康を支える活動を推進しています。社内ホームページでは女性の健康に関する特設ページを設置し情報提供に力を入れ、健康保険組合と協業で乳がんのセルフチェックができるグローブを配布、育児休暇中の従業員に対しては人事部と協業で健康情報を自宅に直接送付・提供している他、女性従業員に対するがん検診の受診勧奨のお手紙の配布や、健康教育内での受診勧奨など、様々な場面を通して、がん検診の重要性をお伝えしております。

また、厚労省が3月初旬に定めている「女性の健康週間」に合わせてイベントを実施し、「ピンクリボンランチ」と称した健康ランチの提供や、パネル、チラシ、デジタルサイネージなどによる情報提供を通して乳がん・子宮がん検診の啓発を行っております。

今後も弊社の女性従業員、更には全従業員のヘルスリテラシー向上に向けて、地道な情報提供活動を推進してまいります。

- がん対策推進パートナー賞[中小企業部門]

社会福祉法人青谷学園 事務局長 鈴村 由里子氏

健康経営の一環としてがん対策推進企業アクションに登録してから小冊子「がん検診のススメ」を館内放送により朗読したり、中川先生のYouTubeを放送したりしていたところ、私自身が乳がんの告知を受けました。大変ショックでしたが衛生管理者としての立場もあり、がんサバイバーとして経験したことを皆さんに本気で伝えようと、ピンクリボンアドバイザーや両立支援コーディネーターの資格を取得しました。例えば、今日のようながん教育の機会に、「もし、自分や周りの大切な人ががんを告知された時、どのような治療を選択するだろう、ということを考えておくことが将来の自分の助けになるのではないでしょうか」というお話をさせていただいたり、保険のこと、治療にはお金がかかることなども赤裸々にお伝えしたりしています。

実際に私自身、治療で髪がほとんど抜け落ち、様相が一変したことで周りの人たちが受けた影響は大変大きかったようで、当法人のがん検診の受診率はほぼ100%になりました。時間取得も可能な年間15日もの有給の特別休暇を新設していただいたことで、私自身も休職することなく治療と仕事の両立ができています。このような職場で働けることに感謝し、今日の賞をいただいたことを励みに、健康ファミリー青谷学園としてこれからも職員の皆様とともに健康保持増進に取り組んでまいりたいと思います。

- 厚生労働大臣表彰[最優秀賞]

大東建託パートナーズ株式会社 人事部 健康経営課 飯塚 祐美恵氏

本日は 弊社のがん対策への取り組みについて、3つご紹介させていただきたいと思います。

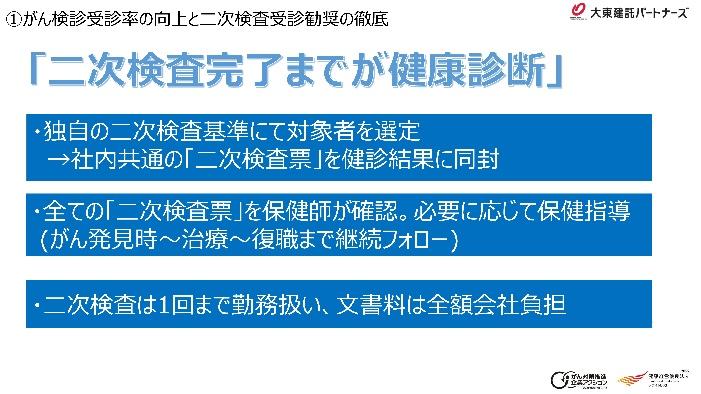

まず1つ目、「がん検診受診率の向上と二次検査受診率100%の継続」です。弊社のがん検診受診率ですが、5大がんほぼ全ての項目で90%以上と非常に高い値となっています。法定の健康診断に全て組み込み、同日に行うため、定期健康診断と同様に勤務扱いとし、 健診費用は健康保険組合が、交通費は会社が全額負担しています。また全国の各拠点に健診担当者を配置し受診管理方法や検診の重要性について定期的に研修を行うなど、一定の知識を持った担当者と管理職が一丸となって受診管理に取り組んでいます。

また、長年二次検査の受診管理も徹底して行ってまいりました。「二次検査完了までが健康診断」という認識を持ち、二次検査受診率は4年連続100%を達成しています。工夫している取り組みとして、独自の二次検査基準を設定し、対象者には社内共通の二次検査票を同封しています。そうすることで全国どこの医療機関で受診しても、一定の基準で二次検査対象者を選定することが可能となっています。さらに二次検査を受診した従業員から提出される二次検査票は全て保健師が確認をしています。そのため発見時からのフォローはもちろんのこと、がんの原因となりうる感染症や生活習慣病に関しても保健師が対応を行っています。

二次検査も1回まで勤務扱いとし、二次検査受診票記載に対し文書料が請求された場合は、会社で全額負担するなど二次検査受診に関わる障壁をできる限り取り除いています。

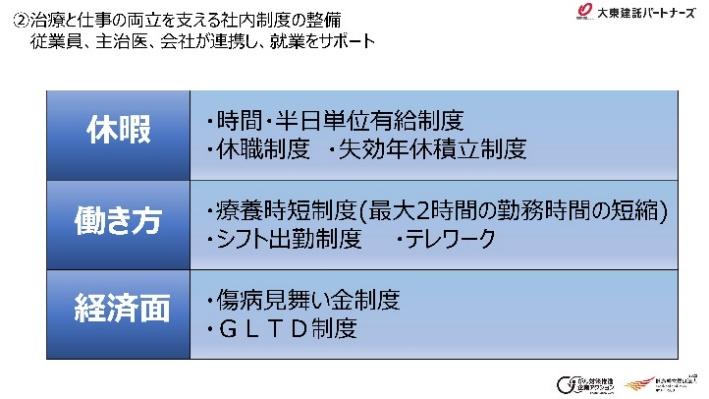

2つ目は「社内制度の整備と包括的な就業サポート」です。

両立支援に関わる社内制度では、休暇制度として有休は1時間単位から取得できます。長期療養が必要になった際は過去に失効してしまった有休を復活させることのできる失効年休積立制度があります。 がんになっても安心して働ける会社でいられるよう、多様な働き方や経済面のサポートなど、各方面での制度も整えています。また同じ病気でも必要なサポートは異なりますので従業員、主治医、会社が連携し包括的にサポートを行っています。

その一例としてまず産業医面談を実施し、必要に応じてご本人同意のもと主治医へ診療情報提供依頼書を発行します。主治医からの返事に基づき支援プランを策定、ヒアリングシートを作成することで職場でも上司とコミュニケーションをとりながら業務が行えるよう工夫をしています。このように制度を整えて終わり、復職したら終わりではなく関係者と連携しながら必要な時に必要なサポートを受けられるような両立支援を行っています。

3つ目は「ヘルスリテラシーの向上のためのがん教育の実施」です。従業員自身のヘルスリテラシーを向上させるため、衛生委員会で定期的ながん教育をはじめ、毎月全従業員の自宅に送付している社内報でもがん検診について取り扱うことで従業員だけでなく、その家族へも受診勧奨を行っています。また 社内イントラにがん情報やe-ラーニングを掲載することで、好きな時に必要な情報へアクセスできるよう環境を整えています。今後も社内一丸となって取り組んでまいりたいと思います。

講演1 「我が国におけるがん対策について」

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 課長 中谷 祐貴子氏

現状、国内の主な死因別の粗死亡率はがんが最も高く、また、2人に1人が生涯のうちでがんを経験するという推計もあります。脳血管疾患や心疾患といった生活習慣病に起因するものに比べ、がんによる死亡率は高い状況が続いています。がんの種類別の5年生存率では、5大がんは比較的高い傾向にありますが、すい臓がん、肺の小細胞がんといったものは未だに低く、がんの種類によっても様々な状況であることがわかります。

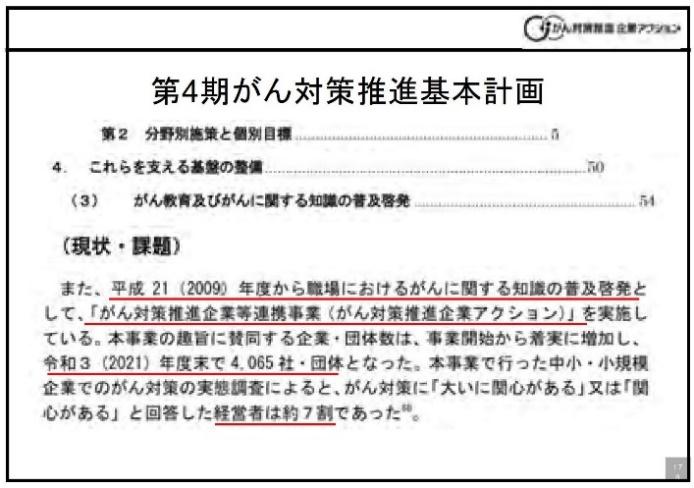

このような中、今年度、国のがん対策の基本的な方針を示す基本計画の見直しを行いました。「がん予防」「がん医療の充実」「がんとの共生」という3つの柱と、またその基盤として教育・人材育成が挙げられています。現在、各企業様で取り組んでいただいている、がんの二次予防にあたる「がん検診」、「就労支援」、各社員の皆様へのがんに対する「知識の普及啓発」は、いずれも非常に重要な対策と考えております。

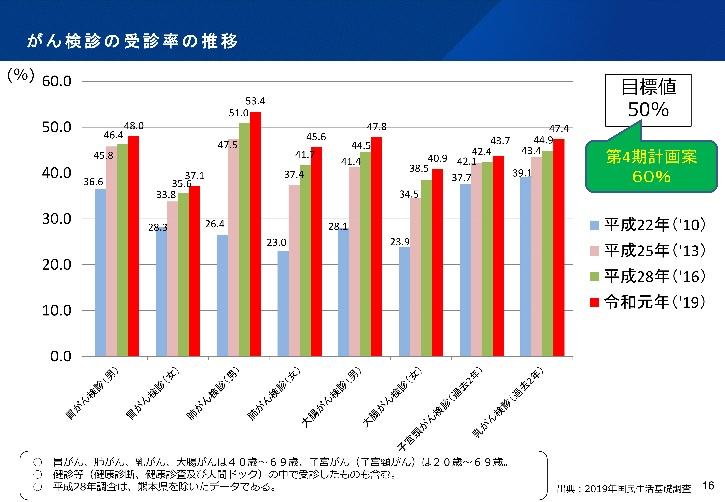

今回の基本計画では、これまで全国で50%を目標としてきました5大がんの検診受診率について、年々受診率が増加してきたことから60%に目標を引き上げることができました。5大がんの検診受診率は比較的高い状況ですが、男性に比べ女性の受診率が少し低い傾向にあり、特に職場での取り組みが重要になってくるかと思っております。

がん検診を受診する方の約3割~6割が職場で受診しています。がん検診を受診しない方の理由を調査した結果では、「受ける時間がないから」「必要性を感じないから」「心配な時はいつでも医療機関受診できるから」といった理由が上位にあげられており、受診しやすい環境づくり、早期発見の重要性の啓発などが重要になってくると考えております。

また、国のがん検診については、適切にがんの発見に繋がる検査を行うことが重要だと考えています。がんにならないものを検査で見つけて、結果として不必要な治療や検査で身体を傷つけてしまったり、自分ががんかもしれないということだけで精神的なデメリットをもたらすこともあります。また、現在、子宮頸がん検診は細胞診という検査が行われていますが、HPVウイルスの検査をして陽性であればより詳しい細胞診を頻度高く行い、陰性であれば間隔を空けて行う、という検査方法もあります。HPV検査にもメリットはありますが、実際の現場では、陽性か陰性かにより各人にいつ受診を推奨したらいいのか、医療機関側として受診者がどのステータスで検査を受けに来たのかなど、管理運用が複雑になります。最適なアルゴリズムを構築しなければ、国の検査に取り入れるのは困難です。

がん対策は労働者、事業者、医療関係者、そして社会全てに意義のあることです。労働者は治療を受けながらでも仕事を続けることができ、事業者には人材資源の離職防止や職場への定着、生産率の向上に繋がるというメリットがあります。また、職場と医療関係者が連携して治療をすることで、医療従事者はより効果的な治療ができます。がん対策の取り組みは皆さまが生きがい、働きがいをもって活躍できる社会の実現に繋がっていきます。多くの関係者のご協力のもと、一丸となって進めていくことが重要だと考えています。今後もそれぞれの立場で普及啓発にご協力いただければありがたく存じます。

講演2 「令和4年度 推進パートナー企業・団体向けアンケート調査結果報告」

東京⼤学⼤学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任助教 南谷 優成⽒

私からは今年度、推進パートナー企業・団体向けにおこなった「がん検診受診率の現状調査、がん検診推進の取り組み、及びがん患者の就労支援の実態調査」の結果報告をさせていただきます。

検診の実施率ですが、胃がんと肺がんがおよそ6割、大腸がん・乳がん・子宮頸がんが7割強の結果でした。続いて受診率ですが、昨年度とは大きな変化はなく、肺がんが最も高くて8割弱、子宮頸がんが最も低くて3割5分程度でした。こちらを1019年の国民生活基礎調査と比較したところ、肺がん・大腸がんはパートナー企業が高く10%程度差がありますが、一方、子宮頸がんに関してはパートナー企業が少し低めという結果になりました。

この受診率を企業規模と健保に分けて比較しますと、胃がんは健保あるいは0から20名までの小規模事業者が少し低めという結果になりました。肺がん大腸がんも同様の結果となっております。一方、乳がんは0から20名までの小さな事業者が比較的高く、子宮頸がんも同様です。前立腺がんは国が推奨している5つのがん検診に含まれておりませんが、実施されているところも多いため調査しております。実施しているのは約1/3と、5大検診より少ない結果でした。実施している企業の中では受診率64.5%となっております。

企業・団体のがん検診の取り組みとして各項目で最も多く挙げられたものについて簡単に紹介します。

- ・費用負担:がん検診費用を会社・健保で補助している(全額または一部)72%

- ・受診日時:従業員の希望に合わせて受診したい日時を決定している 58%

- ・受診場所:従業員の希望に合わせて受診したい医療機関から選択できるようにしている 53%

- ・検診受診・その他:がん検診の項目を個人が選択できるようにしている 54%

- ・受診勧奨:受診対象者には文書・メール・口頭などで受診を促すお知らせをしている 64%

- ・啓発:専門スタッフ(産業医等)が主導して、

がんに対する情報発信やがん検診の推進をしている 66% - ・健診結果把握:従業員のがん検診(1次検診)の受診状況を把握する仕組みがある 47%

- ・経営層・管理職:安全衛生委員会で議題として取り上げ、

受診勧奨するよう管理職に通知している 33% - ・被扶養者の受診:がん検診費用を会社・健保で補助している(全額または一部) 37%

同じく、両立支援の取り組みとして各項目で最も多く挙げられたものです。

- ・両立支援制度の導入率(全企業が対象):休職制度 68%

- ・両立支援の取り組み実施率(21人以上の企業が対象):業務内容や職種、勤務地などの変更 57%

- ・医療機関との連携(21人以上の企業が対象):

就業継続の可否や職場復帰等について、主治医に意見を求める意見書作成を依頼している 39% - ・健康保険組合における取り組み(健康保険組合のみ対象):

法定給付に上乗せする給付や法定給付の期間を延長する給付期間のある傷病手当金の支給 41%

今年度初めて行ったウイルス性肝炎についての調査では、入社時の実施は6%、節目検診での実施が14%とあわせても20%にとどまっております。肝炎対策は最も効果的ながん対策とも考えられます。一生に1回、簡易検査を受けることで肝がんのリスクというのを減らすことができますので、ぜひこちらも検討いただけるとありがたいと思います。

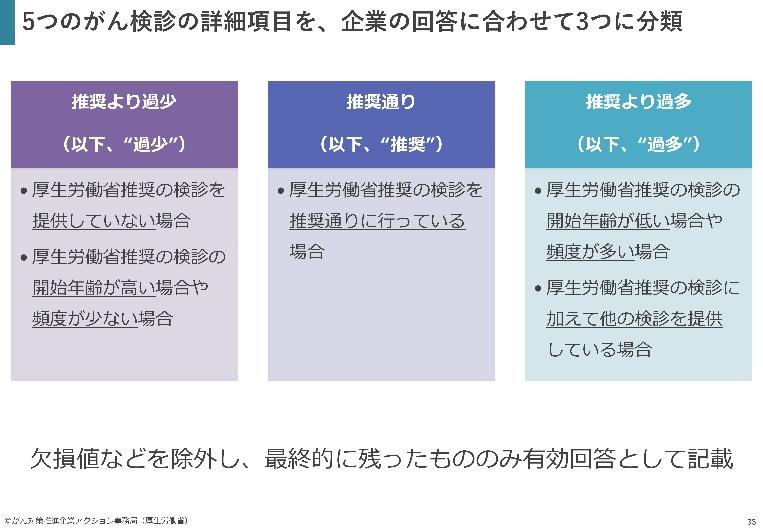

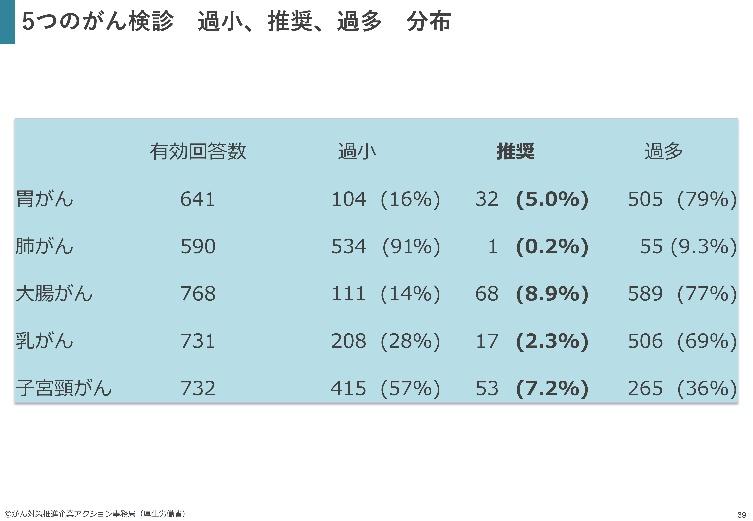

国が推奨する5つのがん検診について、今年度初めて検診の詳細項目に関する分析を行いました。今回の調査では各企業様が実施している検診を「推奨より過少」「推奨通り」「推奨より過多」の3つに分類させていただきました。

推奨通りが最も高い大腸がんでも8.9%、最も低い肺がんには0.2%といずれも10%以下にとどまっております。肺がんと子宮頸がんでは過小が多く、胃がん大腸がん乳がんでは過多が多いという結果となりました。

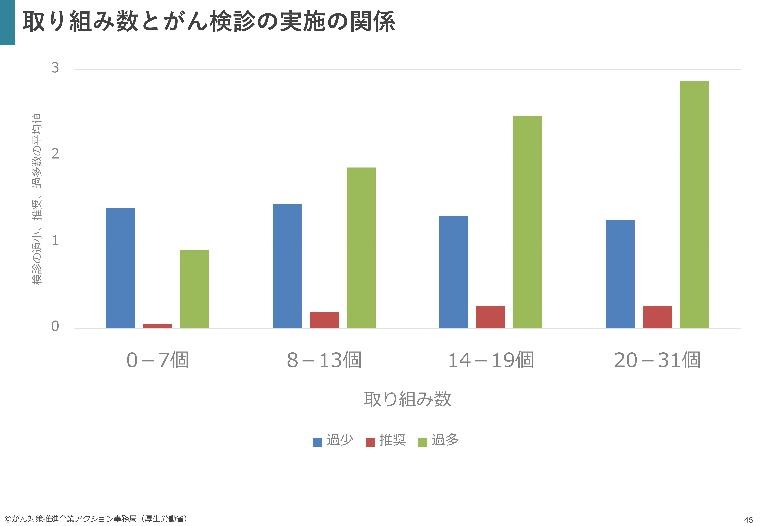

右図は、先ほど紹介した取り組み数を多い順に4群に分け横軸に、縦軸はそれぞれの群での過少、過多、推奨の平均値をとったものです。取り組み数を多く行っている企業ほどがん検診が過多気味になっていることがわかります。

がん検診は早期発見・早期治療ではなく、基本的には「そのがんによる死亡を防ぐこと」を目的としています。がん検診のメリットには「そのがんによる死亡を防ぐ」「がん患者の生活の質の向上」「がん患者の医療費削減」「がんでない人が安心できる」といったことが挙げられます。

一方でデメリットとして「時間とお金がかかる」「検診の苦痛やダメージ」などに加え、「検診による偽陽性」「過剰診断」があります。例えば偽陽性に関しては、若年女性は乳腺が発達しているので、マンモグラフィー検査で、がんではないのに陽性と診断される人が多くなります。一旦陽性となると、精密検査の結果が出るまで不安を感じたり、本来必要がなかった針生検などの検査が行われることになります。また、「過剰診断」とは、「決して症状が出ない、あるいはそのために死んだりしない人を病気であると診断すること」と定義されており、がん検診に関して言えば、「放っておいても何の影響もないかもしれないがんを見つけてしまい治療してしまうこと」です。検診にはデメリットがあるということは知っておく必要があります。

がん検診には偽陽性や過剰診断といった問題があります。このメリットとデメリットどちらが大きいかを証明するためには大規模臨床試験しかありません。国が推奨している5大がん検診はメリットがデメリットを上回ることが証明されているものになります。開始年齢が若い、あるいは頻度が多いなど、メリットをデメリットが上回ってしまう可能性があり、国としては推奨していません。健康な人への医療的介入は、病気の人への介入よりも慎重になる必要があります。

講演3 「企業アクションの進化と、職域がん対策の今後」

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座

特任教授

がん対策推進企業アクション アドバイザリーボード議長 中川 恵一氏

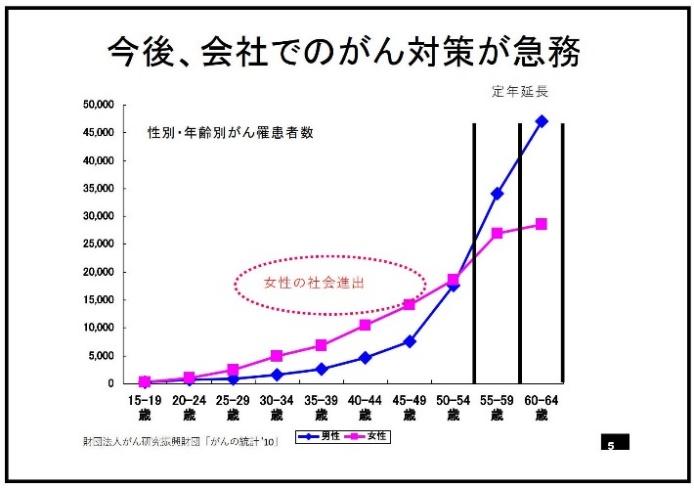

職場におけるがん対策は非常に重要でありますが、とりわけ女性に対するがん対策をもっと進めるべきだと思っております。日本は事実上世界で最もがんが多い国の一つ、生涯に何らかのがんに罹患する確率は男性では2/3近く、女性も2人に1人を超えていますが、55歳までは女性の方が多い傾向にあります。30代40代では女性のがん患者は男性の2倍、40歳未満では8割 が女性です。

その理由は子宮頸がん乳がんという女性特有のがんが若い世代に多いことにあります。子宮頸がんの場合には30代後半あたりにピークがあり、乳がんも40代後半に1つのピークを迎えます。これは 子宮頸がんが性交渉に伴うウイルス(HPV)感染がベースになっているということ、また女性ホルモンの分泌が50歳を過ぎると止まり、減少傾向になることも理由です。女性が働き、また日本人が長く働くことによって、結果的に働く世代、特に高齢の男性と若い女性に働くがん患者が増えます。それを「がん社会」という風に名付けております。

がん治療をしながら仕事をしている人は現在45万人にのぼりますが、男性より女性の方が7万人ほど多くなっています。 とりわけ40代から50代の働くがん患者は、男性は4.5万人なのに対し女性は 15.5万人と、圧倒的に女性が多くなっており、これは先ほどお伝えした生物学的な仕組みが前提にあり、そのことを社会や会社、あるいは経営者が知っておくことが非常に重要かと思います。

さて、この30代に一番多い子宮頸がんですが、スウェーデンのデータによれば10歳から17歳で2価ワクチンを接種することで、浸潤性の子宮頸がんの発症は12%に減少しています。ただし、接種年齢が高くなるほど効果が低くなり、セックスデビューの前に接種しておくことが肝要です。日本でいえば小学校6年から高校1年までにあたりますが、多感な思春期を迎える前、小学校6年生での接種が最適であり、「小学生のうちからできるがん予防がある」ということを親世代が知っておくことが必要です。

また、子宮頸がん検診は20歳から推奨されているにもかかわらず 20代前半の受診率はたった15%です。現在は中学校高校の指導要領の中にがん教育が入り、20歳から2年に一度は子宮がん検診をやりましょうと記載されています。しかし、長く積極的な接種勧奨が差し控えられていたことから、接種率は大きく減少しました。結果的に、先進国の中で日本だけこのワクチンが打たれないという事態が起こってしまいました。そこで現在、1997年4月2日から2006年4月1日までに生まれた女性には無料でこのワクチンの接種が受けられるキャッチアップ接種が行われています。ですが、2025年の3月を期限とし、3回の接種・6ヶ月の期間がかかるため来年の9月までに接種を始めていただく必要があります。対象者だけでなく、お子さんを持つ親世代の働く職場においても、ぜひこういった情報提供をしていただきたいと思います。

今年度のアンケートでは1000社以上が協力してくださいましたが、今回新たに以下の3点を加えました。

まず、がん検診を受診していると答えた場合に、検査方法、開始年齢、検査頻度などより詳細を確認しました。これにより、過少・過多・推奨などの評価ができるようになりました。

加えて、肝臓がん対策についても確認しています。肝臓がんの原因の約7割がC型、B型肝炎ウイルスです。大人になって感染することはないため、入社時に肝炎ウイルスをチェックすることでキャリアであった場合、飲み薬によってウイルスを除去し、肝臓がんのリスクを大幅に減少させることができます。定期健康診断の中には含まれていませんので、入社時、あるいは節目検診などで実施することが重要です。

最後に、情報の取り扱いについてです。職場のがん対策の重要性が増し、3割~7割が職場でのがん検診を受診していますが、職域では、同意の取得結果の把握、精密検査の勧奨が行われにくいという課題がありました。職域での精密検査受診率は3割~8割とも言われていますが、私が保険組合を対象としてお調べしたところ概ね約4割程であり、一方で住民健診では最も低い大腸がんの精密検査受診率でも7割近くに上っていました。その理由として、住民健診には健康増進法という法律的な裏付けがあることが挙げられます。職域の場合、任意のため個人情報の壁から、法的な裏付けがないので同意を取らない限りは受診勧奨などできないということになります。

そこで今年、この情報取り扱いに関する特設サイトを設けました。会社が実施する場合、健保と会社が連携する場合、健保が実施する場合のそれぞれに取り扱い規約と同意書のサンプルなどを掲載しています。更に、コンソ40において、「両立支援」とともに「職域がん検診に関する情報の取り扱い」についての分科会を設けました。今後もコンソ企業を中心に議論を深めていきたいと思います。

中小企業のがん対策も重要と考え、中小企業に特化したチラシを経営者に届ける仕組みづくりなども行ってきましたが、加えて今年度も、中小企業を対象にした調査を大同生命保険株式会社と合同で実施しました。経営者自身の受診率、従業員への検診実施率(実施しているかどうか)などに加え、経営者のがんへの関心度も調査しました。結果として、経営者の関心が高いほど検診の実施率も高く、関心が低いほど実施率も低下している結果となりました。これは両立支援についても同じことが言えます。また、従業員のがん検診受診率ですが、従業員数が20名から100名ぐらいの企業においては25%程しか把握されていません。この数字を70%にまで引き上げる取り組みも行っています。

乳がん子宮頸がんという女性特有の2つのがんに対して、会社での対策がとりわけ求められていることから、これらのがん検診受診率80%を目指す「80%チャレンジ」を行っているほか、今年行った女性のがん対策についてのセミナーでは、子宮頸がんの治療についてお話しました。また、がん診断時の緩和ケアについてもセミナーにて、薬だけに頼らない神経ブロックや放射線治療といったことについてもお話しました。

先ほど中谷課長も触れた、第4期がん対策推進基本計画ですが、今回初めて、職場におけるがん知識の普及啓発に関して「がん対策推進企業アクション」という言葉が記されました。

がん対策推進企業アクションは平成21年から活動を開始し、来年度で15年目を迎えます。今後とも皆さんのご協力を得て充実した内容としていきたいと思います。