2023/01/13

令和4年度 第2回 企業コンソーシアム研修会を開催

(ページの最終更新日:2023年1月13日)

推進パートナー企業・団体を対象にがん対策情報などの提供として、2022年12月16日に新型コロナウイルス感染拡大予防のためオンライン配信で実施し、130名を超える方々にご参加いただきました。

当日に実施した、企業に必要な取り組みや、がんと仕事の両立支援についての講演・事例発表をレポートいたします。

<開催日時>

日時:2022年12月16日(金) 16:30~18:00

形式:ウェビナー配信

<プログラム>

- ご挨拶

企業コンソーシアム顧問/

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一先生 - ご挨拶

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 課長補佐 石井 慎太郎氏 - 基調講演① 『医師の立場で企業に求める取り組みについて』

聖マリアンナ医科大学 客員教授 林 和彦先生 - 基調講演② 『両立支援における企業の立場や取り組み事例の共有』

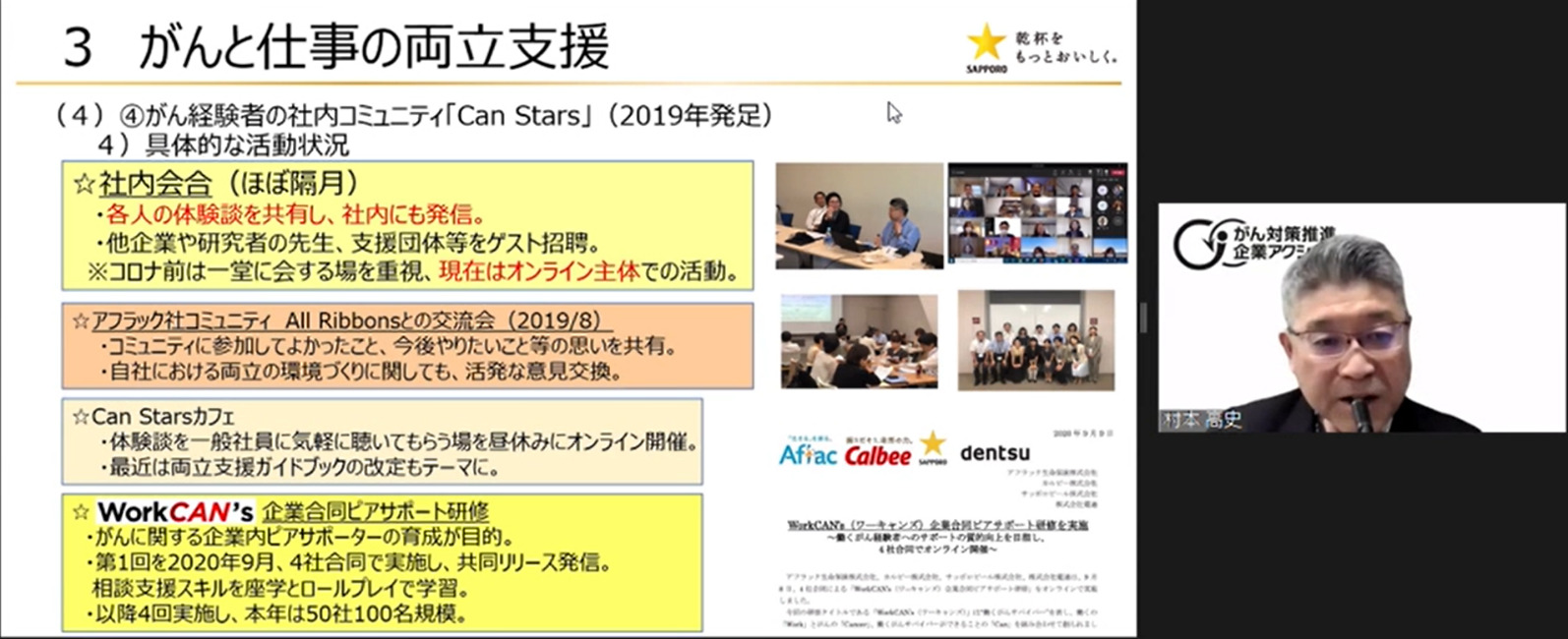

東京都社会保険労務士会 副会長 成田 妙庫先生 - 企業のがん対策事例発表 『サッポロビールにおける「がんと仕事の両立支援」について』

サッポロビール株式会社 プランニング・ディレクター 村本 高史様 - 総括・閉会挨拶

企業コンソーシアム 座長

第一生命保険株式会社 生涯設計教育部 フェロー 真鍋 徹様

ご挨拶

中川 恵一先生(東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授)

2022年のワールドカップをハラハラしながら見ていましたが、オランダのファン・ハール監督は、今年の4月に前立腺がんであることを発表し、実は代表の合宿中に放射線治療を受けていました。夜こっそり抜け出して、25回放射線治療を受けていたそうです。まさに治療と仕事の両立、それがワールドカップの場でも行われていました。

日本人はとりわけ女性が働き、男女とも長く働き、会社で働くがん患者が増えていきますので、本日のテーマ「両立支援」は非常に重要でございます。どうか活発なご議論をお願いしたいと思います。

石井 慎太郎氏(厚生労働省健康局がん・疾病対策課 課長補佐)

初めに企業コンソーシアムに参加されている方々、職域がん対策の推進にご尽力いただいている皆さま方にお礼を申し上げます。

がん患者の3人に1人が働く世代の方と言われています。これは毎年10万人以上の働く世代の方々が罹患している計算になります。がんは、仕事は諦めて長期間入院して治療に専念するというイメージがあるかもしれませんが、医療の進歩などによって、今では多くの場合で通院しながら仕事をすることができるようになっています。

我が国のがんの医療は外科手術が多く、偏重でありますが、その他の治療で済むことが多くある話をよく伺います。そうなれば、さらに通院患者さんは増えて、入院患者さんは減る可能性が高いと思います。社会経済活動を維持していく上で、がんの治療を続けながら働くための社内制度や支援、周囲の方の理解がさらに必要不可欠になってくると思います。

本日の研修会では、こういった話を専門家の先生方からよりわかりやすく説明があると思います。それを皆さまが職場に持ち帰っていただくことで、日本にとっても会社にとっても、各ご家庭にとっても、貴重な人材の損失を回避できると思っています。

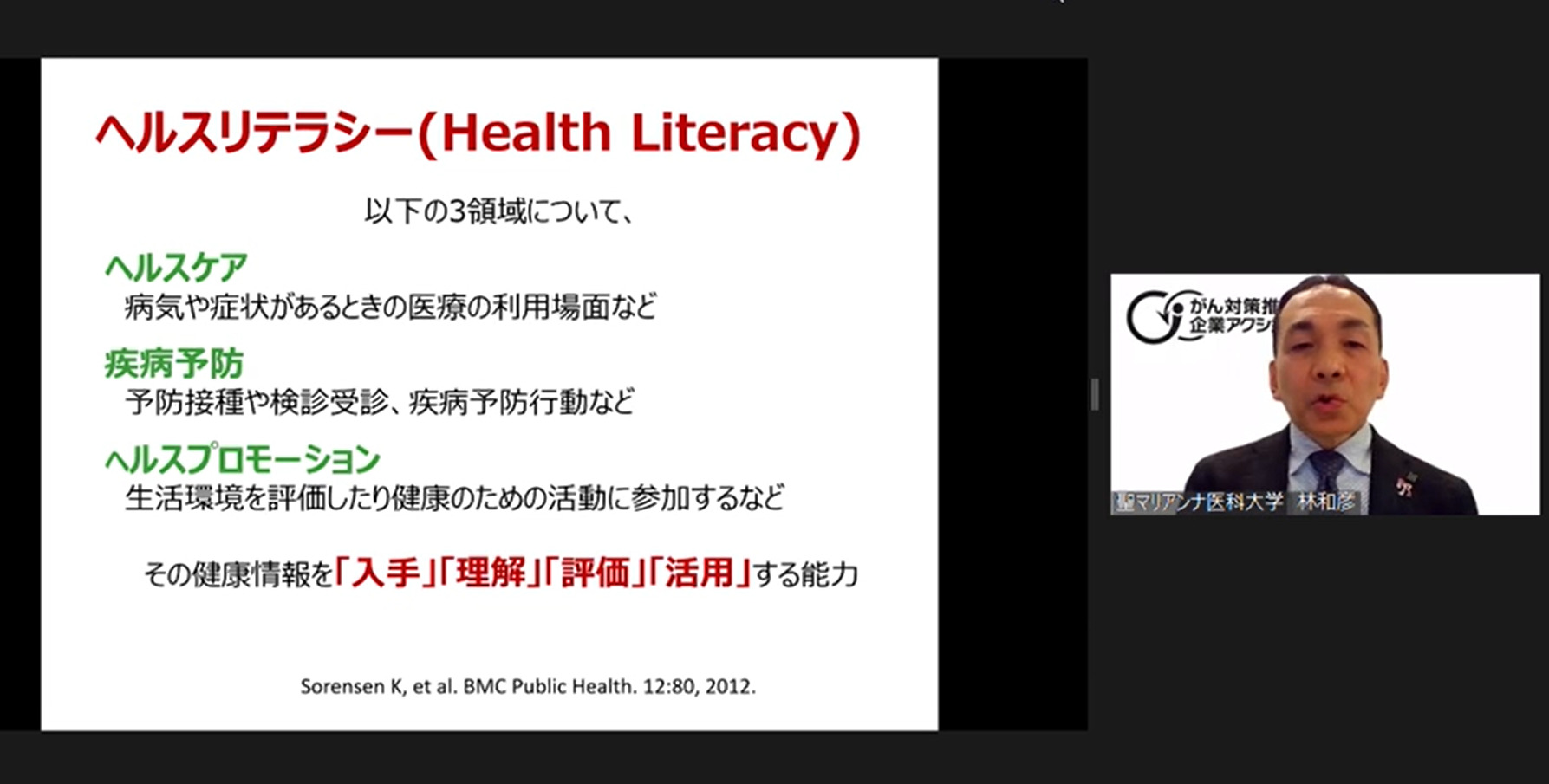

基調講演①【医師の立場で企業に求める取り組みについて】

聖マリアンナ医科大学 客員教授 林 和彦先生

35年のがん専門医として、基礎知識などを含めたがんの全般的なお話しをさせていただきます。

〈がんの現況〉

1981年からがんが日本の死因の第一位です。年間でがんになるのは100万人で、亡くなる方は38万人という大変な状況です。一生のうちにがんになる可能性は、男性で65%(3人に2人)女性は半数を超え、がんは国民病と考えて良いと思います。

がん検診の受診によって早い時期にがんが見つかることが多く、亡くなる方を減らすことができます。がん検診を受診した方の死亡率は、胃がん患者は半分、大腸がん患者は70%まで下がります。がんはステージⅠからⅣ期まであり、Ⅰ期で発見できると8~9割は完治しますが、進行したがんのⅣ期は治すのが困難です。

私を含めたがんの専門医は、エビデンスに基づいてみなさんのがん知識を深め、ヘルスリテラシーを高めたい一心で活動をしています。しかしながら、一人の体験から感じた否定的な意見を鵜呑みにしてしまう方々も多く、それが受診率にも関わっているようにも思います。日本は先進国の中で最もがん検診の受診率が低く、先進国に比べて3~4割の受診率です。最前線でがん診療をしていると、自覚症状が出てから受診される人の方が多いことを実感します。症状が出てからでは遅いです。進行した患者さんとのお話しで「忙しくて検診を受けられなかった」と聞くと残念な気持ちになります。厚労省との協力調査では、がん検診を受けない理由のトップ2は「受ける時間がないから」「費用がかかり、経済的にも負担になるから」ですが、本当にそれが理由なのかと疑問を感じていました。検診は確かに費用がかかりますが、私の知る限り、最も高い検診でも内視鏡の4,000〜5,000円です。

〈がんについて知ること〉

ヘルスリテラシーは「ヘルスケア」「疾病予防」「ヘルスプロモーション」の3つの領域があります。

ヘルスケアは病気や症状がある時に医療をどのように利用するかです。情報を理解、評価、活用する能力がヘルスリテラシーで、私が調べる限りの数値化したものでは日本は最低レベルでした。そのため、他人の言ったことやマスコミに出ていることを信じてしまうことがあります。「正しく知ること」は力になります。仕事と両立しながら、がん治療をしている方は37万人と、多くいます。がんの5年生存率は伸びており、最新データでは64%ほどまで上がっています。がんの3分の2は治る時代にもかかわらず、未だにがんで死ぬと思い込んでいる患者さんも多いです。がんは年齢を重ねるごとに発症率が高くなり、生涯では2人に1人で、定年の65歳付近は15%の発症率です。企業が国の指針に基づいて定年を65歳に延長すると一気に状況が変わります。

現在、第3期のがん対策基本計画が立てられております。治療と仕事の両立など、問題は山積みです。勤務者の約34%はがんと診断されると職を失うというデータもあり、辞める時期は診断確定時が32%、診断から最初の治療までは9%、つまり4割以上の方は治療前に辞めています。「みんなに迷惑をかける前に辞めよう」、「治療に専念して、治ってから社会に復帰すればいい」と思い辞職しています。そのような方々は復職に大変な苦労をされているのを多く見てきました。

がん患者さんが抱えている問題について、我々は専門的な調査をもとに様々な研究をしてまいりました。一番多いのがSymptom Management(症状の管理)です。その中の「疲労」はとても大きな要素です。がんを切除や治療で消滅させても、治療による疲れや痛みが出て体力が低下しますが、周囲にはなかなか理解されにくいです。この疲労は6割以上の方に認められていて、常に患者さんとお話しながら解決をしますが、思っている以上に復職が難しいのが現実です。また、手術後に痩せて栄養管理に困ることや、仕事、家族、社会のへの悩みなども出てきます。3ヶ月ほどで復職可能になるがんや、1年経っても半数が復職できないがんなど、がんの種類や治療の内容によっても様々です。これらを知っている専門医と繋がることや、産業医と知識を交換することも大切だと思います。

順天堂の遠藤先生との共同研究を行った結果、時短勤務を導入できると3分の2の患者さんは復職できると結論付けました。約1,300人の診断された方々に治療を行い、1年間を追うと、いろいろな症状が見えました。本人の意思を確かめたうえで企業が十分な復職支援をすると、1,000人を超える方が復職しました。また、復職後も問題はあり、年収の激減、職位や職務の変化により生きがいを感じにくいという声も多く伺います。がんになった皆さんは命の覚悟をされ、「仕事があることのありがたさ」「お客様に感謝されることがなんて嬉しいのだろう」などの労働への考えが大きく変わるのをよく感じます。このような方々は会社にとっても宝だと思います。

国が作成した治療と仕事のガイドラインをご存じでしょうか。両立支援の留意や環境整備、実際の進め方などをリーフレット作成したもの、現場の話を交えた事例共有など、とても役立つ情報が提供されています。厚生労働省の「治療と仕事の両立支援ナビ」ポータルサイトもあります。どれも良いツールですのでお読みいただきたいです。「短時間正社員制度」マニュアルでは、持病を持った人材が無理なく働ける方法が無いことが人手不足に繋がっている、とも記載されています。持病以外の妊娠・出産や育児、介護による離職や、意欲・能力の高い非正規雇用労働者や高齢者の活用の難しさ、多様化した働き方への対応の難しさ、などいろいろな問題があります。私は産業医としての35年間で、企業文化によって対応が全く違うと実感していますが、がんについて上手く付き合っている企業は、このような課題に関しても上手に対応されていると経験上思います。今回の講演をきっかけに理解を深めていただければ幸いです。

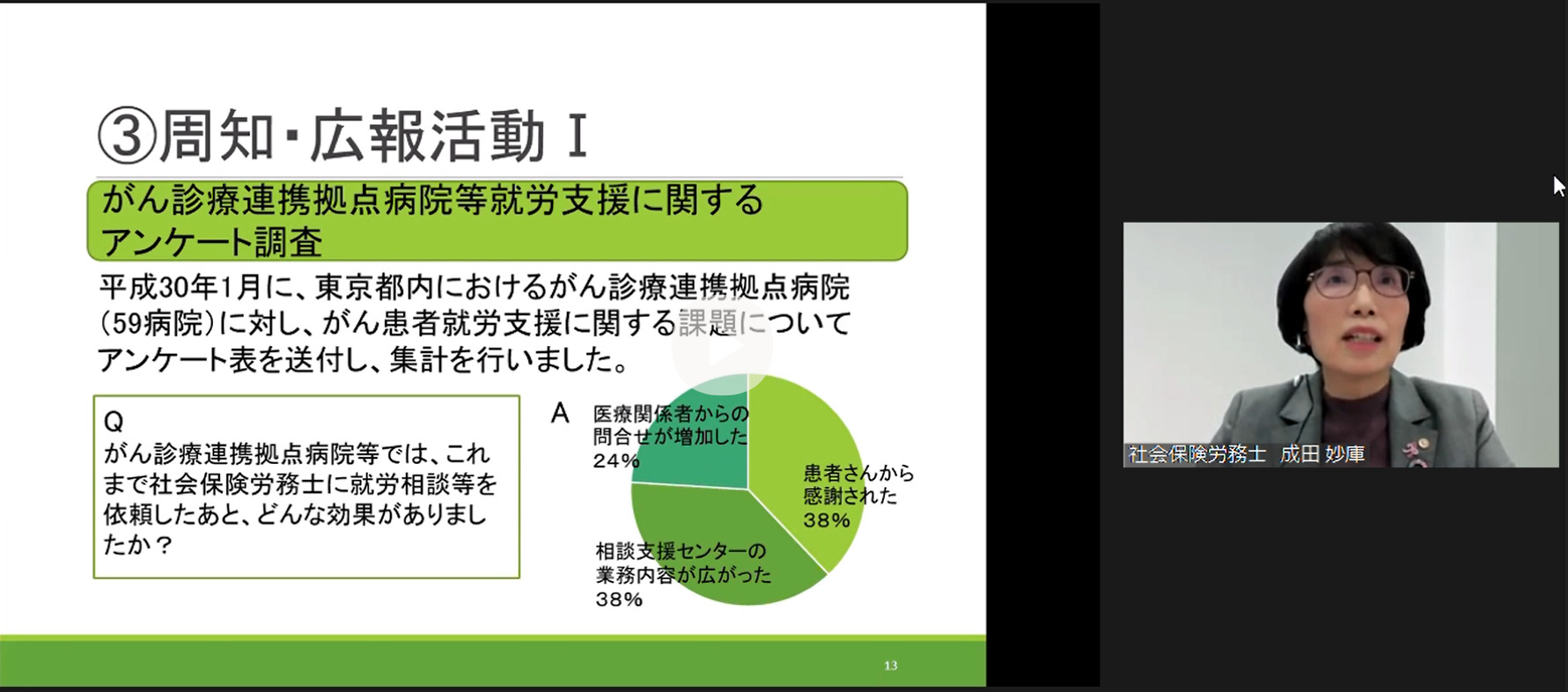

基調講演②【両立支援における企業の立場や取り組み事例の共有】

東京都社会保険労務士会 副会長 成田 妙庫先生

社会保険労務士は都内に11,500人ほどおります。東京都社会保険労務士会の中にがん患者・障害者等就労支援特別委員会があり、こちらの委員会で両立支援の活動を行っております。本日は、主に委員会の取り組みを紹介したいと思います。

東京労働局の平成30年の中小企業における両立支援の取り組み状況アンケート調査では、中小企業ではなかなか取り組みができていない状況がわかりました。

委員会でのこれまでの取り組み、「相談支援体制の確立」、「セミナー・講演活動」、「両立支援に関する周知・広報活動」、「社労士の両立支援の実際」の4つをご説明いたします。

〈セミナー・講演活動〉

医療機関向けへは医療従事者に対して就労支援の必要性をお伝えし、患者さん向けの患者会などでは治療と仕事の両立のために利用できる制度の案内や活用ポイントなど、企業向けには就労継続の取り組み事例の紹介や両立支援のためのポイントなどをお伝えしており、社内管理職研修や社員研修にも対応しております。社労士向けには、両立支援に向けての意識啓発やスキルアップを目的として実施しております。具体的には、実際に就労支援に携わっている会員を集め、座談会形式やグループワークなど様々な形で情報共有を行っております。

〈両立支援に関する周知・広報活動〉

新聞雑誌等の執筆、東京都議との意見交換会、都議会への予算要望などの他、以下の活動を行っております。

- がん診療連携拠点病院等就労支援に関するアンケート調査

- 東京都社会保険労務士会会員に対するアンケート調査

- 「がん治療と就労の両立支援相談対応ハンドブック」の出版及び印税の寄付

- NHK「フォーラム がんと生きる~こころとからだ私らしく~」に協力団体として参加

- NHK Eテレ情報番組「あしたも晴れ!人生レシピ」の「がんになったとき知っておきたい事」に出演協力

〈社労士の両立支援の実際〉

社労士が行う両立支援は、治療と仕事の両立が可能となるような社内制度や法律面からの相談支援となり、大きくは医療機関等での両立支援と、企業での両立支援の二つに分けられます。医療機関では、がん相談支援センターなどで医療ソーシャルワーカーの方と一緒に患者さんやその家族の方の相談対応をしております。院内学習会として、医療従事者向けに社労士はどのような就労支援を行っているかを理解いただく会を実施したり、がん患者サロンなどでのミニセミナー、オブザーバーとしてのアドバイスをしております。

両立支援でのがん就労相談は以下の四つのステップで実施し、相談者さんの声に真摯に耳を傾けることを大切にしつつ、解決策となる選択肢を提供させていただくことを社労士の役割と考えて行っております。

- ステップ1:『情報把握』では、さらに以下4つを伺っております。

- ・治療状況:がんの部位やステージ、現在の治療状況や副作用の状態、今後の治療スケジュールなど。

- ・就労状況:雇用形態、勤続年数、職位や仕事内容、通勤方法、加入している健康保険の制度など。

- ・家族環境:家族構成、家族の理解とサポートが得られるか、家計の担い手であるか否かなどの経済的な問題など。

- ・希望や思い:仕事への思いや希望、今後どのような生活を送っていきたいのかなど。

- ステップ2:『問題の明確化』では、相談者の不安や悩みの原因を整理し、問題の明確化を一緒に検討します。

- ステップ3:『使える制度の確認』では、活用できる制度の確認として、勤務先の休暇や休職の制度、社内相談窓口の有無、福利厚生制度などを確認します。加えて、高額療養費や傷病手当金など社会保険制度の説明もしております。

- ステップ4:『解決策の検討』では、具体的な解決策の検討をします。1から3のステップの内容を基にしたアドバイスや選択肢のご提示をしますが、最終決定していたくのは患者さん自身です。「社労士さんが患者の代理として会社と交渉していただけるのか?」と質問を受けますが、社労士はご本人に寄り添って解決策を一緒に見出していく、ご本人が行動におこすためのサポートをさせていただくというスタンスでございます。

顧問先の多くは中小企業ですが、そうした顧問先からの相談に対しては経営者のご意向を確認しながら対応します。消滅した有給を積み立ててストック有給として使えるようにしてみる、短時間勤務制度を育児や介護以外にも使えるようにしてはどうか、などの提案をしています。相談窓口がない企業には設置の提案や、設置が難しい場合は少なくとも担当者の設定などを提案します。また、社会保険の手続きのアドバイスはもちろんですが、活用できる助成金も案内しており、東京都内では、東京都難病がん患者就業支援金で最大90万円ほど会社が受給できる助成金もあります。復職に際しては、社員の希望する働き方や医療関係者の情報を基に会社として可能な対応を一緒に考え、復職計画を立てております。

〈相談受付〉

社会保険労務士会の中に社労士110番という電話相談があります。主に労働問題や社会保険関係の手続きなどの問い合わせダイヤルですが、がん患者さんなどの就労支援に関する相談も行っておりますのでご活用ください。

《社労士110番》

- 受付時間:毎週 月曜・水曜 10:00~16:00 (祝・祭日は休み)

- 電話番号:03-5289-8844

- 相談時間:1回あたり上限30分程度

東京都がん診療連携拠点病院を対象としたトライアル相談では、就労相談会、就労支援セミナーの相談員として社労士を無料で派遣しております。相談時間は40分ですが、トライアル後に契約締結し、定期的に相談派遣を行っている病院もございます。また、東京都病院経営本部と協定を締結し、都立病院への社労士派遣も行っております。現在、広尾病院、松沢病院、大塚病院にて、月1回、社労士1〜2名と医療ソーシャルワーカーと一緒に相談対応しております。

がんになっても自分らしく生きることができるがんとの共生社会、そして、治療と仕事の両立の実現を目指して関係者の皆さんと連携して活動を推進して参りたいと考えております。ぜひ両立支援に社労士をご活用いただければ幸いです。

企業のがん対策事例発表

【サッポロビールにおける「がんと仕事の両立支援」について】

サッポロビール株式会社 プランニング・ディレクター 村本 高史様

サッポロビールはビールやワイン、焼酎などのお酒を扱っている、社員2,000人規模の会社です。

弊社は健康経営中期計画に取り組んでいます。「いのちを守る」「健康を増進する」「違いをつよさにする」を3本の柱にしており、がん検診を含む生活習慣病健診は「いのちを守る」の中に入れております。

また、治療と仕事の両立支援も「違いをつよさにする」に入れ、疾病を抱えた社員への取り組みも包含した「健幸経営(けんこうけいえい)」にしております。

がんと仕事の両立支援に関して、まず知っていただきたい事として、弊社は、「治療と仕事の両立支援」が元々大きな柱であったり、強いトップダウンで始めたわけでもありません。両立支援においてできることを見つけ、今までになかった制度や体制づくりを進めて参りました。

〈3つの取り組みと開始のきっかけ〉

関連した取り組みとして大きく3つあり、1つ目に働き方改革として、2017年に、スーパーフレックスタイム制度や、時間有休制度、テレワークなどの柔軟な勤務が可能となり、結果的に治療を続けながら就労継続できる体制にもなりました。

2つ目のダイバーシティ&インクルージョンでは、10年以上前より女性活躍推進から取り組みを開始し、領域を少しずつ広げていきました。

3つ目にグループとしての健康経営では、「いのちを守る」「健康を増進する」「違いをつよさにする」を3本柱に健康改善や職場環境の整備を行い、がん検診を含む生活習慣病健診での健保と会社の補助で受診促進や、両立支援などに力を入れています。

〈取り組みのきっかけと端緒〉

取り組みのきっかけは、2017年の健保組合のデータから、予想以上にがんの検査・治療者が多いことが分かったことです。人事として問題意識を持ち、まず制度内容やステップを分かりやすくまとめたガイドブックを人事部門とがんサバイバーが協働して作成しました。他企業等のアドバイスもいただき、会社を休む場合と、出社しながら治療を続ける場合を併記しています。完成後は社内イントラネットに掲載して、誰でも見られるようにしました。

〈取り組み内容〉

2018年には民間団体「がんアライ部」の表彰「がんアライアワード」へ応募しました。応募に際して「がんアライ宣言」を作りたいと言ったところ、社長は快諾し自ら宣言をしておりました。今年もつい先日表彰式がありましたが、おかげさまで「がんアライアワード」のゴールドを5年連続受賞しております。

2019年には、社員からの声を受け、治療短時間勤務制度(がん以外の身体疾患や怪我も対象)を導入しました。

〈がん経験者の社内活動とガイドブック〉

同じ2019年に、がん経験者の社内コミュニティ「Can Stars」を発足(「がんを経験した社員本人」と「がん経験者の家族・遺族である社員」が集う会) しました。活動内容は、ビアサポートと言ってがん経験者同士の相互支援として、がんを経験したビア(仲間)としての体験の相互共有やイントラネットを活用しての体験談の発信を行ったり、両立環境づくりとして社内啓発活動への協力、また社会へのインパクト創出として他企業の同主旨組織との交流や協働に取り組んでいます。社内会合はほぼ隔月でコロナ以前はリアル会合、コロナ以降はオンライン中心に行っており、各人の体験談を共有し、社内にも発信しています。他企業や研究者の先生、支援団体等をゲストに招聘しています。

2019年8月には、アフラック社コミュニケーション「All Ribbons」との交流会を実施し、コミュニティに参加してよかったことや今後やりたいことの共有、さらには自社における両立の環境づくりに関しても活発な意見交換をしました。

2021年からは「Can Starsカフェ」と称して、体験談を社員に気軽に聴いてもらう場として昼休みを使ってオンライン開催しております。最近は後で述べる両立支援ガイドブックの改定などもテーマに上がりました。

「Can Stars」の会員からは「自分の経験を会社や社員の役に立てたい」、「今、こうして働けているのは会社のおかげであり、素晴らしい環境であることを知ってもらいたい」というメッセージや、「治療に専念して、と言われるが、働きながら会社とのつながりを感じられるからこそ、治療にも前向きに取り組める」、「もし身近に罹患した人がいたら、距離を置いたり、特別扱いしないで普通に接して欲しい」という意見も出ており、こうした声を社内に発信しています。

今年、治療と仕事の両立支援ガイドブックを改定しました。今回は実際に両立支援を経験したCan Starsメンバーが参画し、本人編に加え、上司編、同僚編も作成しました。また、がんアライ部のモデル「両立支援ブック」等の外部リソースを活用したこともポイントです。

例えば、本人向けのガイドブックでは、罹患を情報開示するメリットついて、出社しながら治療を続ける制度の詳細や復職に向けた制度に触れています。上司向けのガイドブックでは、罹患した本人の気持ちに寄り添う大切さや治療と仕事は十分両立が可能なこと、「お互い様」の気持ちが大切であることを記載しています。その他、職場全体への働きかけとして、周囲のメンバーへの配慮も忘れないこと、情報の開示と共有、支援の雰囲気づくりの重要さが書いてあります。同僚などの周囲のメンバーへのガイドブックでは、本人への接し方として、「極力いつも通り接しましょう、つらい状況の中で病気になったことを打ち明けてくれた本人には「ありがとう」と伝えましょう」というCan Stars会員の声を入れています。

今後は自社の取り組みを社内浸透、発展させると共に、社会に向けて発信することで社会全体の両立支援の推進に貢献し、この両方の好循環をつくっていきたいと考えています。一社でも多くの企業が、そして一人でも多くの人が元気になり、幸せを実感できるよう、よりよい社会の実現に向けて、一緒に取り組んでいきたいと思います。

総括・閉会挨拶

企業コンソーシアム 座長 第一生命保険株式会社 生涯設計教育部 フェロー 真鍋 徹様

今回は、臨床医・産業医として多くの患者様に長年接してこられた林先生、社労士の立場で多くの企業の制度面のがんサポートをされてきた成田先生、そして先進的な取り組みをされている両立支援に関して、以前からトップランナーでありますサッポロビールの村本様に大変貴重なご講演をいただきました。

2025年には法改正により、企業に65歳までの雇用が求められており、職域でのがん患者が増えて、働きながらがんの治療をされる方も増えると考えられます。また、若年者では検査技術の向上で早期発見が非常に増えています。

私の職場でも、30代40代でがんに罹患している方も出てきております。「がんと闘いながら仕事をする人」、これは貴重な人材ということを今日の講演で改めて十分に理解しました。

企業アクションのホームページでも、さまざまな企業が規模や業種によらず、試行錯誤しながらの取り組みやノウハウを掲載しておりますので、この機会にぜひホームページもチェックしてください。

この企業コンソーシアムは、企業の立場でどうすれば良い方向に変えていけるのかということで集まっている組織です。また、本会は過去のアンケートを参考にテーマを決めて、それぞれの先生に講演・発表していただいております。今後も皆さまの声を反映し、さらに充実した研修会にしたいと思います。

本日のご視聴の皆さまには、来年の研修会へのご要望等をいただければ幸いです。