2022/07/28

2022年6月28日 令和4年度メディアセミナーを開催

がん対策の普及促進を目指し、企業内における「がん検診受診率向上」「治療と仕事の両立支援」に向けた啓発活動を行う「がん対策推進企業アクション」(厚生労働省委託事業)では、2022年6月28日(火)、メディア関係者様向けに「がん治療における緩和ケア」をテーマにしたセミナーを、東京・TKP竹橋において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとり実施いたしました。

セミナーでは、「がん対策推進企業アクション」のアドバイザリーボード議長であり、「がんの緩和ケアに係る部会」座長も務める中川恵一氏(東京大学医学部附属病院放射線科 特任教授)が、がん緩和ケアの核心部分や部会論議の成果について、また疼痛治療のエキスパートである服部政治氏(沖縄中部徳洲会病院統合麻酔診療部/疼痛治療科 統括部長)も沖縄からオンラインで参加し神経ブロックについて、それぞれ解説しました。

セミナー趣旨説明

がん対策推進企業アクション事務局長 山田 浩章

本事業では、「がんに関する正しい情報を発信すること」「がん検診の受診率を向上させること」「がんになっても働き続けられる環境をつくること」の3つを柱とし、様々なコンテンツを活用しながら職域におけるがん対策の啓発、パートナー企業・団体のサポートを行っています。

今回は「がん緩和ケアが今、大きな転換点に~緩和ケアに関する直近の動向を徹底解説~」と題し、メディアの皆様のお力で「緩和ケア」について広く知っていただくことを目的としています。

緩和ケアを取り巻く現状と、今回何が変わったのか

東京大学医学部附属病院 放射線科総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川恵一氏

■世界一のがん大国にありながら、緩和ケアにおいては大きな課題も

日本のがん緩和ケアが、ここにきて大きな転換点を迎えています。日本では年間100万人ががんに罹患し、38万人が命を落としています。男性の65%、女性の50%が生涯で何らかのがんに罹患している、世界一といってもいいがん大国です。

また、国立がん研究センターが今年の3月に発表したがんの遺族調査によれば、亡くなる前の1週間に強い痛み・ひどい痛みを経験された方は約3割にも上ります。

このような背景も踏まえ、厚生労働省は6月9日、都道府県衛生主管部(局)、がん診療連携拠点病院等の病院長及び日本医師会に対して、「がん緩和ケアに関する資料の周知について」とする事務連絡とともに「診断時における具体的な緩和ケア」「医療用麻薬でも取れない痛みへの放射線照射や神経ブロックの活用」「がん診断時に患者に手渡す説明文書」の3つの資料を発出しました。

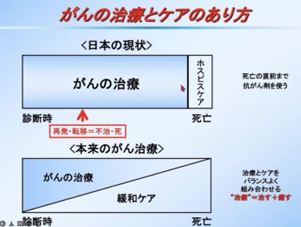

■医療現場で進まなかった緩和ケア、課題は 「治す」と「癒す」の両立

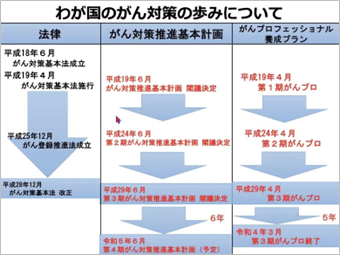

2006年に「がん対策基本法」が施行され、当時の「第1期がん対策推進基本計画」では、①放射線療法・化学療法の推進 ②治療の初期段階からの緩和ケアの実施 ③がん登録の推進 が重点課題とされました。更に2012年の「第2期がん対策推進基本計画」では「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が盛り込まれています。2019年度に内閣府の発表した「がん対策・たばこ対策に関する世論調査」によれば、緩和ケアを開始すべき時期として半数の方が「がんと診断された時から」と回答しており、患者からも診断時からの緩和ケアが求められていることがわかります。

しかし日本ではがん治療において「まずは治療を優先し、亡くなる直前になって緩和ケアに重きを置くようになる」というのが一般的です。いわば「治す」と「癒す」の両立ができていない状況にあります。診断時からの緩和ケアについて、法律に明記されているにもかかわらず、医療現場でなかなか徹底されてきませんでした。

■早期に緩和ケアを始めることで、痛みを取るだけでなくうつ症状の緩和や生存期間への影響も

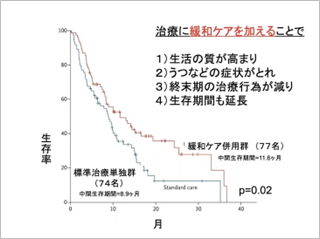

緩和ケアについては、これまで、治癒が見込めるがんでは必要性があまり指摘されず、進行がんでは終末期に近づくと必要になり、進行がんの中でも高度な対応を必要とする難敵がんに関しては早い時期から行われてきましたが、そういうことではなく、どのようながんに関しても、がんと診断されたときから、全ての患者を対象として緩和ケアを提供するということが重要です。がん患者にはさまざまな症状があらわれますが、一番辛いのは身体の痛みです。がんの痛みは、患者の生命予後、生存率を規定する独立した要因です。

抗がん剤だけでなく、なるべく早い段階から緩和ケアを上乗せすることによって、うつ症状を緩和します。緩和ケアの併用は、辛い痛みを取るだけでなく、生存期間にも影響するというデータがあります。「治す」と「癒す」の両方を同時に進めることが、実は長生きにも繋がります。

■がん診断後1年以内の自殺リスクは20倍、配慮ある告知が求められる

診断時の緩和ケアは、患者や家族の側に立って行うことが重要ですが、患者と家族と医療者がチームになるためには、正しい情報の共有が必要です。医師は、がんと診断するにあたって十分な配慮と伝達のための技術を持って丁寧に伝える必要があります。

今回発出された「がん診断時に患者に手渡す説明文書」は、患者が追い詰められないよう、サポートが受けられるということも知っていただきながら、お伝えするような文章になっています。また、がんと診断されて1年以内の自殺リスクは約20倍というデータがあります。がんと診断されると2週間ほど、精神的な動揺が続き、そのままうつ病を発症する方も少なくありません。この説明文書は、告知を受け冷静になってきた時にもう一度読み直していただくような書類としてお出ししています。

■医療用麻薬に頼る日本の緩和ケア、しかしその量も適正使用量の1/6以下

日本におけるがんの緩和ケアは、放射線治療や神経ブロックがまだ有効に用いられておらず、医療用麻薬に偏っている状態です。ですがその医療用麻薬においても、その使用量は韓国を含む先進国の中で最も少なく、適正な使用量に対して実使用量は1/6以下です。医療用麻薬も今後より使用していく必要はありますが、「効かなくなったら医療用麻薬の量を増やす」というこれまでの疼痛管理ではなく、医療用麻薬でうまくいかなかった際には、緩和的放射線治療や神経ブロックなどの専門的治療を行っていくことが重要です。今回発出した文書にも「放射線治療や神経ブロックは薬物治療のステップに関わらず考慮することとされる」と記載されています。

■1回の照射で6割から9割の痛みを取る緩和的放射線治療、患者のQOLの向上に寄与

放射線治療は、欧米ではがん患者の6割近くに行われていますが、日本では3割未満にとどまっています。多くのがんで手術と同程度の治癒率が見込めますが、がんの完治が得られないにしても、症状を緩和しQOLを保つという目的で緩和的放射線治療も行われています。緩和的放射線治療はがんのすべての症状を緩和し、8Gy(グレイ)/単回で6割から9割の痛みを取ることができます。例えば、がんが背骨に転移し脊髄を強く圧迫すると、手や足の痺れ、四肢麻痺を起こします。脚を動かすこともできなかった患者が、1回の放射線照射で脊髄の圧迫を免れ、自身で身の回りのことができるまでになったという例もあります。患者にとって同じ時間をどう過ごすのかは非常に大きな問題です。放射線治療は転移のある患者にもっと使われるべきだと思っていますが、がんに関わる医療者にまだまだ知られていないところがあります。

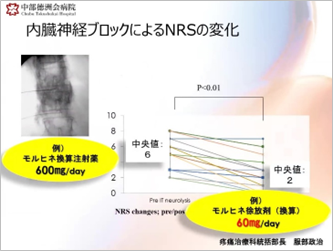

■医療用麻薬の使用量を抑える神経ブロック、技術を承継する人材不足も課題に

神経ブロックも大変有効な治療ですが、放射線治療以上に知られていません。神経ブロックとは、痛みを感じる神経を破壊し痛みを感じさせなくする治療であり、これにより医療用麻薬の使用量を抑えるというメリットがあります。医療用麻薬は副作用が少ないと言われていますが、痛みが強くなり1日600mg換算のモルヒネを使用するようになると、傾眠傾向や意識の混濁といった状態になります。神経ブロックを行い痛みの伝達を遮断することで、モルヒネの使用量を1日60mgまで減らすことができると、副作用も抑えられますので、それによって亡くなる直前の貴重な時間を有意義に過ごせるようになるのではと思います。しかし神経ブロックでがんの激しい痛みが取れるということは知られておらず、実際に非常に限られた患者しかこの治療を受けられていません。例えば、膵臓がんと診断される患者は年間で42,000人、更に38,000人近くが亡くなっており、5年生存率は9%程度です。また、ほぼ100%近くの人が亡くなる直前に強い痛みに苦しんでおられます。膵がんにおいては腹腔神経叢ブロックが大変有効ですが、厚生労働省の調査によれば実際に神経ブロックが活用されているのは年間300人程度となっています。また、この技術を承継する人材不足も大きな課題です。

■がん専門医療人材の養成に期待、中でも神経ブロックのできる人材の育成は急務

「がん対策推進基本計画」に沿って、文部科学省のがんの人材育成に関する「がんプロフェッショナル養成プラン」が進められてきましたが、第3期が今年の3月で終了しており、現在空白期間になっています。2021年度の予算終了に伴い、全国がん患者団体連合会(全がん連)が継続を望む要望書を提出しています。今年の6月7日に閣議決定された骨太方針の中にがん専門医療人材の養成も明記されており、「がんプロフェッショナル養成プラン」との表現ではありませんが、来年度復活への布石になるのではないかと期待されます。中でも、神経ブロックのできる専門医療人材の育成が急務と思われます。

がん疼痛治療の現状 ~麻酔科・ペインクリニック医師の立場から~

医療法人徳洲会 沖縄中部徳洲会病院

統合麻酔診療部/疼痛治療科 統括部長

大分大学医学部麻酔科学教室 臨床教授 服部政治氏

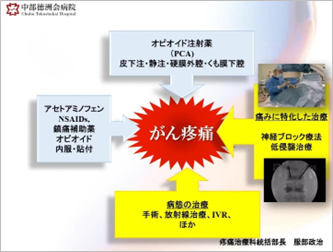

ペインクリニックの医師として、がんの痛みの治療にどういったものがあるのかお話しさせていただきます。がんの痛みは医療用麻薬を使うことですべて取り去ることができると思われている方もいますが、激しい痛みや部位によっては医療用麻薬では対応しきれないケースもままあり、一般的な治療では大量の麻薬量となり、意識自体もぼーっとしてしまいます。そうなる前に、放射線治療などの「病態の治療」や神経ブロックなどの痛みの専門的治療を行っておかなくてはなりません。放射線治療によって痛みが軽減できるケースは数多くあります。加えて神経ブロックなど「痛みに特化した治療」を合わせて、患者が日常的な生活が送れるようにすることを私たちは目指しています。

■医療用麻薬の量を減らすことで副作用を抑え、自宅で日常生活を少しでも長く過ごせるように

神経ブロックにはさまざまな種類がありますが、内臓神経ブロックでは、特に膵がんにおいて6の痛みが2に下がるとされており、これは世界的にも共通した認識です。実際にこのレントゲン写真の患者では、1日にモルヒネ注射薬に換算して600mgというかなり多い量を投与され、ただベッド上でぼーっとしているだけになっていました。自宅に帰したいという家族の希望もあり、神経ブロックをして薬の量を減らしたことで、最終的に内服60mgになって、自宅に帰ることができました。

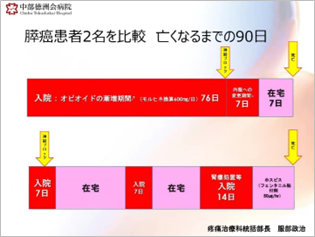

ただ、この患者(上)は、モルヒネ換算600mgになるまで医療用麻薬を増やされ続け、76日間を過ごしてしまいました。 そしてどうしようもなくなってから、我々に神経ブロックを依頼してきました。大量の医療用麻薬は神経ブロックによって痛みが取れたからといって、急にやめることはできません。7日間かけてゆっくり減らし、なんとか自宅に帰しました。残念ながら家で過ごせた時間がわずか7日間となってしまいました。

下は、早期から神経ブロックを行った患者の事例ですが、亡くなるまでの経過を見てみると、家で過ごせた時間がとても長くなっています。このように同じ膵がんの終末期90日間でも、痛みの治療をいつから始めるかによって、日常生活をどう過ごせるかに大きな差が出てきます。

■少量で劇的に痛みを取る脊髄鎮痛

もう一つ、脊髄鎮痛法という方法をご説明します。痛みを伝える神経は背骨の中にある脊髄に集まります。そこに直接カテーテルで痛み止めを投与し、痛みの伝達を抑える方法があります。直接脊髄に薬を入れることによって、飲み薬の何10分の1、脊髄くも膜下腔に入れれば何100分の1の痛み止めの量で痛みを取ることができるという利点があります。量が少なければ当然副作用も少なくてすみます。劇的に痛みを取りながらも薬の量を減らすことができる手法です。

■専門医とともに進める集学的治療により、患者のQOL向上を目指す

がんの痛みに対する治療は、まず医療用麻薬や鎮痛補助薬などを投与してなんとか痛みを軽減しようとします。痛みがひどくなって手の施しようがなくなったら、放射線治療や神経ブロックを考えるという、医療用麻薬など→放射線治療→神経ブロックという、直列で行う緩和ケアの考え方です。しかし、既に体調が著しく悪化した状態では、放射線治療や神経ブロックにも耐えられず、除痛の機会を失ってしまいます。治療を施せないような状況になってからでは、ペインクリニックの力を発揮することはできません。

適切な緩和ケアを行うには、一人の医師が全てを背負うのではなく、早い時期から複数の専門家にコンサルトしたりディスカッションしたりして、薬物投与や放射線治療、神経ブロック・脊髄鎮痛など、様々な治療を並行して機を逃さずに取り入れていくことが大切だと思います。「自分に何ができるか」ではなく「患者にとって何が必要か」を考えながら緩和ケアを行うことが重要であり、そのために集学的治療を広めていく必要があると考えています。